Un projet mené grâce au soutien de Helvetia Assurances

La collection de la Fondation Martin Bodmer renferme parmi ses fleurons plus de 200 manuscrits occidentaux et une centaine de manuscrits moyen-orientaux et orientaux. Parmi ces derniers se trouve le corpus des manuscrits arabo-persans : un ensemble disparate d’une cinquantaine de manuscrits datant du XIVe au XIXe siècle et recouvrant des origines géographiques variées. Hélas, certains manuscrits de ce corpus présentent un état de conservation critique.

Défis de préservation des manuscrits

Une étude codicologique et une évaluation méthodologique de l’état de l’ensemble des Codex Bodmer (CB), c’est-à-dire les manuscrits occidentaux et orientaux, commencée par l’atelier de conservation-restauration de la Fondation en 2019 a permis de mettre en évidence des problèmes particuliers au sein de la collection des manuscrits arabo-persans :

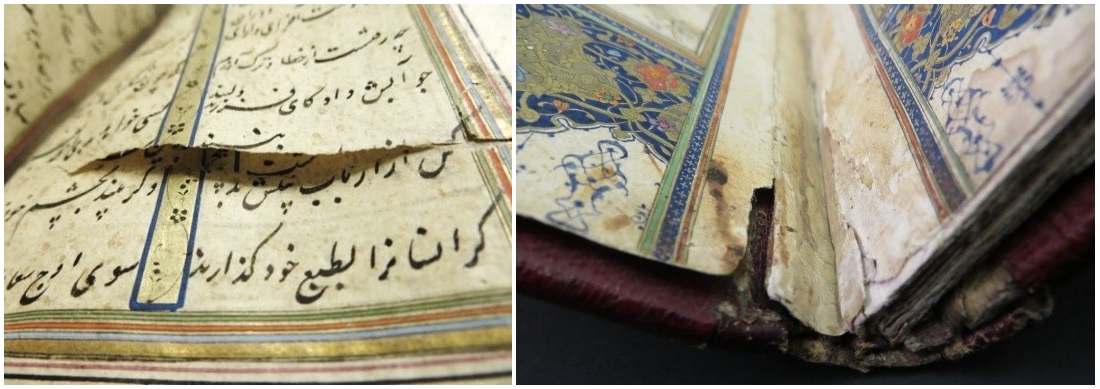

- Déchirures et lacunes, anciennes réparations, auréoles, taches diverses et dégradations physico-chimiques caractéristiques des papiers des corps d’ouvrage ;

- Craquelures, soulèvements et déplacages, pulvérulences, pertes de matière localisées et décolorations des couches picturales des peintures ;

- Oxydation de la cellulose caractéristique de la dégradation des pigments au cuivre (verdegris) utilisés dans les techniques de peinture persane et entrainant des décolorations et des ruptures dans la structure du papier ;

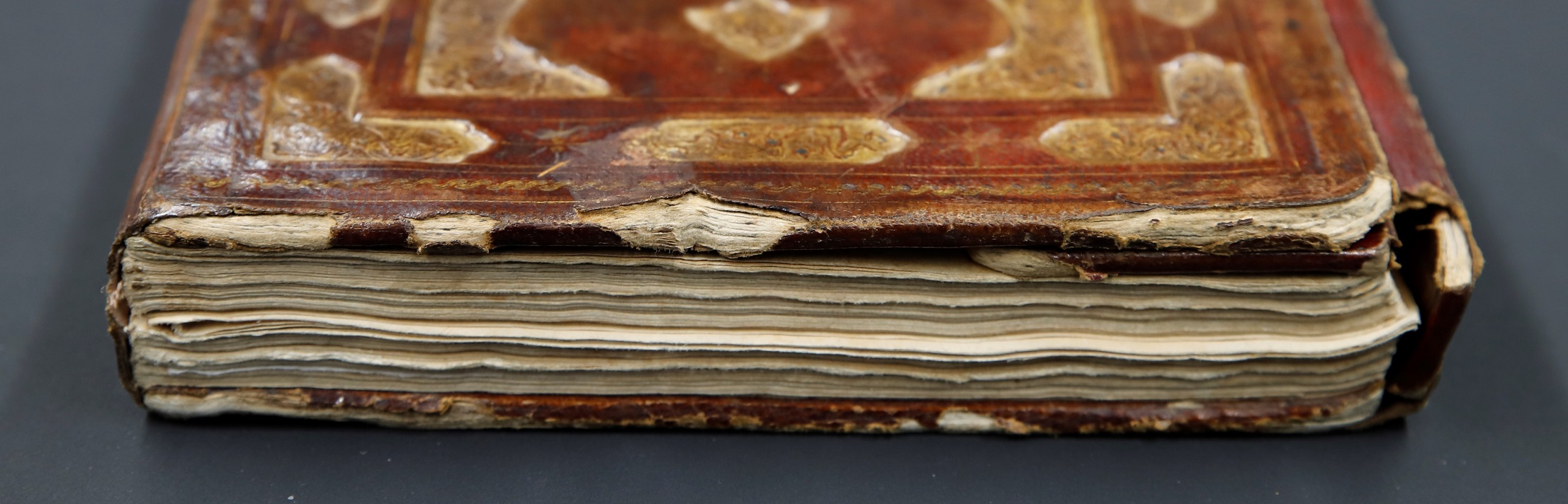

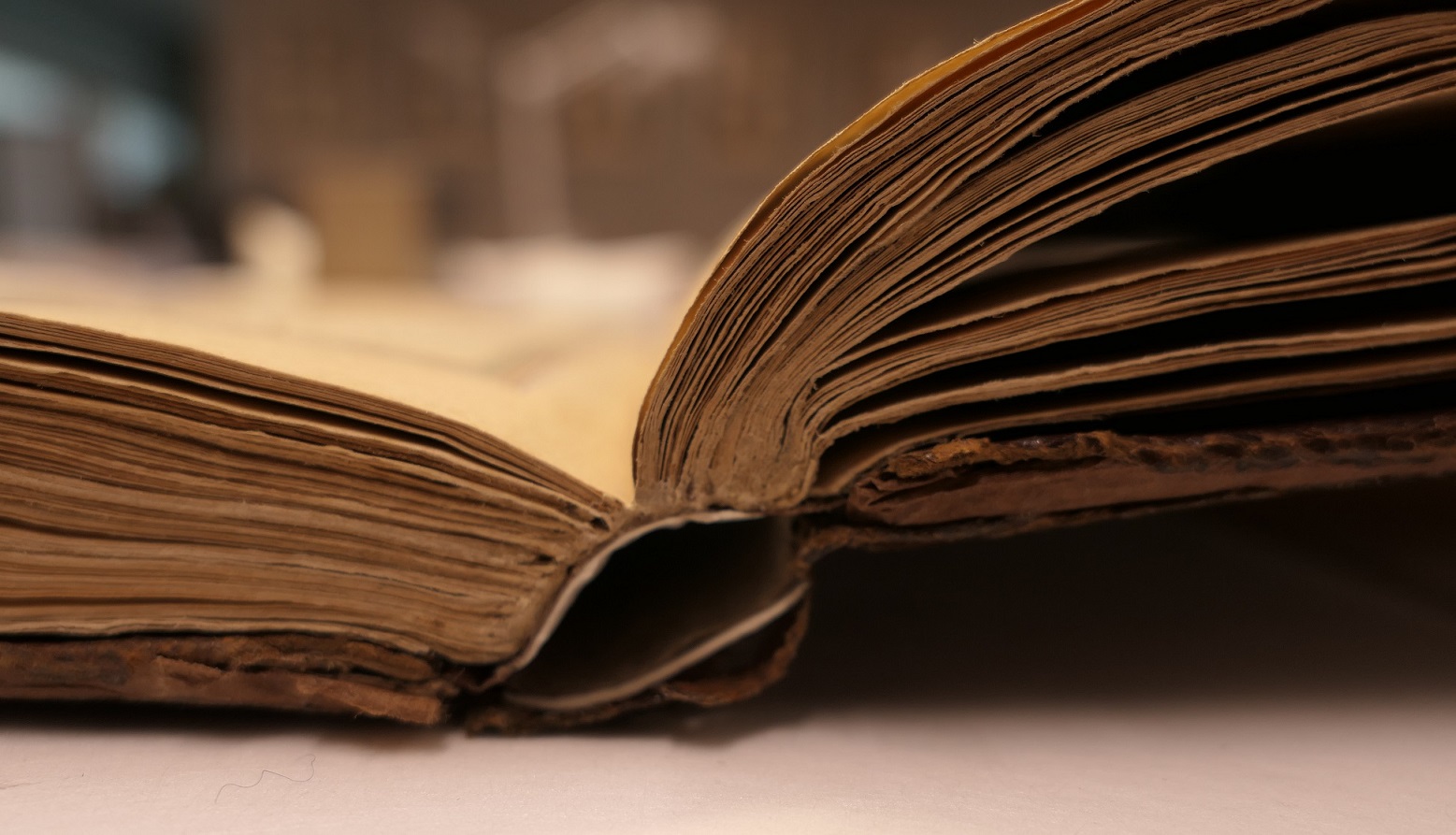

- Fragilisation et détérioration des reliures anciennes : cahiers détachés, tranchefiles lacunaires, coins déformés, rabats déchirés, cuir dégradé, pertes de matière dans les ors et les décors…

Importance de la réalisation du projet de conservation-restauration et de numérisation

Dans leur état actuel, certains des manuscrits arabo-persans sont malheureusement trop fragiles pour une quelconque manipulation sans risque de dommages irréversibles et de pertes de matière originale. Le manuscrit n’est alors plus accessible pour la recherche, l’exposition ou les opérations de numérisation. L’objectif principal du traitement de ce fonds sera de stabiliser les ouvrages et de leur rendre leur cohérence physico-chimique et mécanique afin d’en permettre une manipulation adaptée et sans risques directs. L’intervention de conservation-restauration pourra notamment permettre leur numérisation et leur exposition.

La numérisation de ces ouvrages permettra de faire connaitre les textes et la préciosité de ces copies à un public de chercheurs, bibliophiles et universitaires, via une plateforme numérique de libre accès. Les visiteurs du musée pourront quant à eux admirer la qualité incroyable des quelques pages des livres exposés et auront l’occasion de feuilleter numériquement l’intégralité de ces ouvrages sur la table tactile haute définition du musée de la fondation.

Le projet de conservation-restauration

Il se décline en cinq étapes:

- Étude historico-technique des matériaux constitutifs de l’ouvrage,

- Constat d’état détaillé de chaque ouvrage, avec diagnostic et propositions de traitements permettant d’établir les urgences et les limites des interventions à envisager,

- Conservation-restauration : les interventions proposées impliqueront l’utilisation de matériaux et de techniques respectueuses de l’intégrité des ouvrages et dont le degré de réversibilité est le meilleur possible,

- Réalisation d’un conditionnement adapté au stockage de l’ouvrage et d’un support d’exposition,

- Réalisation d’un suivi documentaire comportant un rapport des différents traitements et techniques réalisées et un dossier photographique complet.

Le projet de numérisation

La Fondation Martin Bodmer possède une vaste expérience dans le domaine de la numérisation. Investie depuis des années dans plusieurs projets développés en collaboration avec des institutions telles que l’Université de Fribourg, l’Université de Genève ou l’EPFL, notre institution poursuit ainsi la vocation de son créateur de conserver ce précieux patrimoine et de le rendre accessible au grand public et à la recherche en le mettant en ligne de façon totalement gratuite.

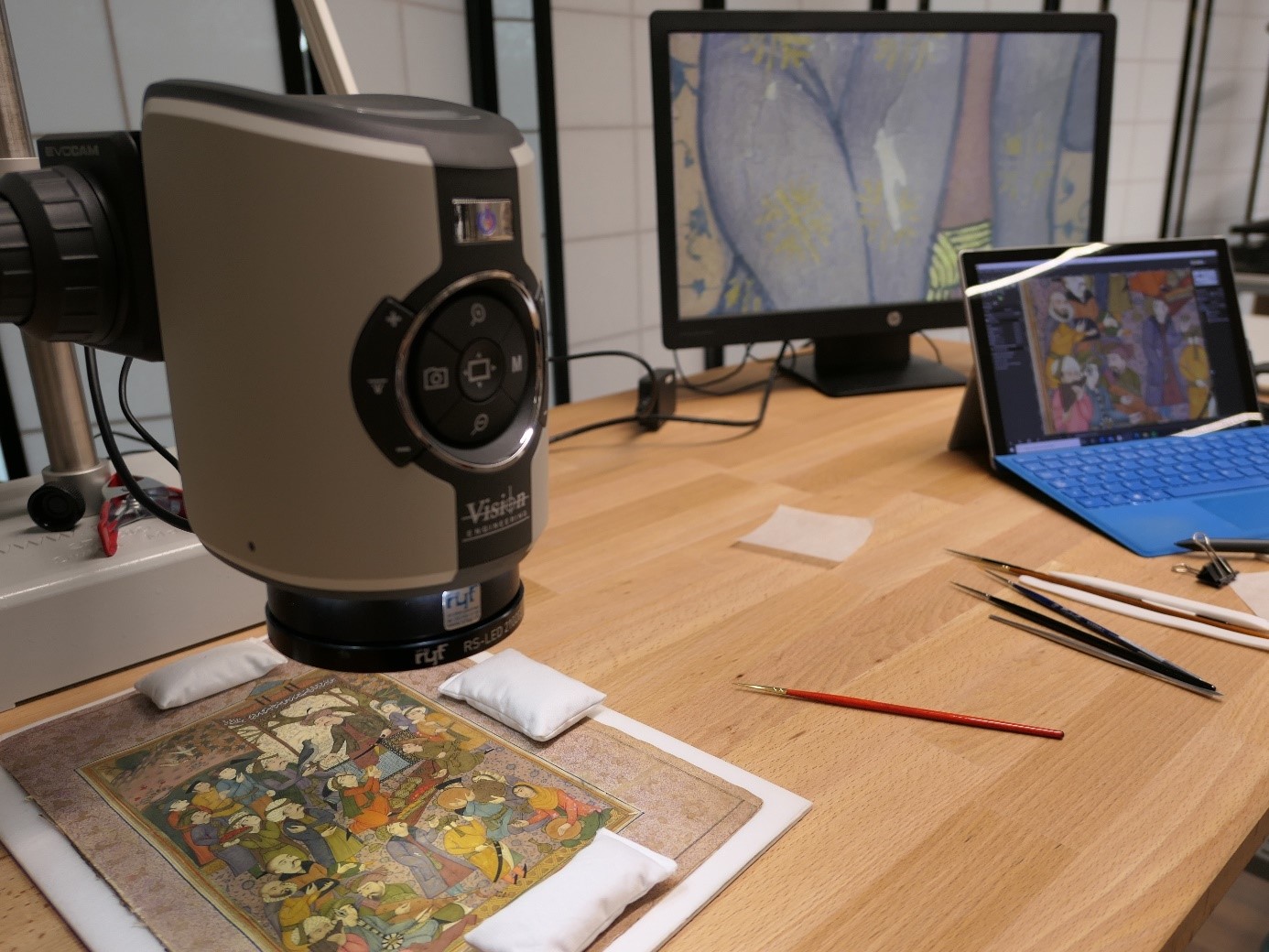

Ce projet permettra de joindre les manuscrits faisant objet de ce projet aux centaines des documents déjà consultables en ligne par n’importe qui depuis n’importe où dans un clair exercice de diffusion culturelle, soutenu par la Fondation et par Helvetia Assurances. Aussi, la possibilité de travailler sur des versions numérisées permettrait d’approfondir les connaissances sur ces documents et leur signification tout en préservant les pièce originales. La numérisation est réalisée dans l’atelier de reprographie de la Fondation Martin Bodmer par la photographe spécialisée Naomi Wenger à l’aide de l’une des meilleures machines de numérisation disponibles.

Identification

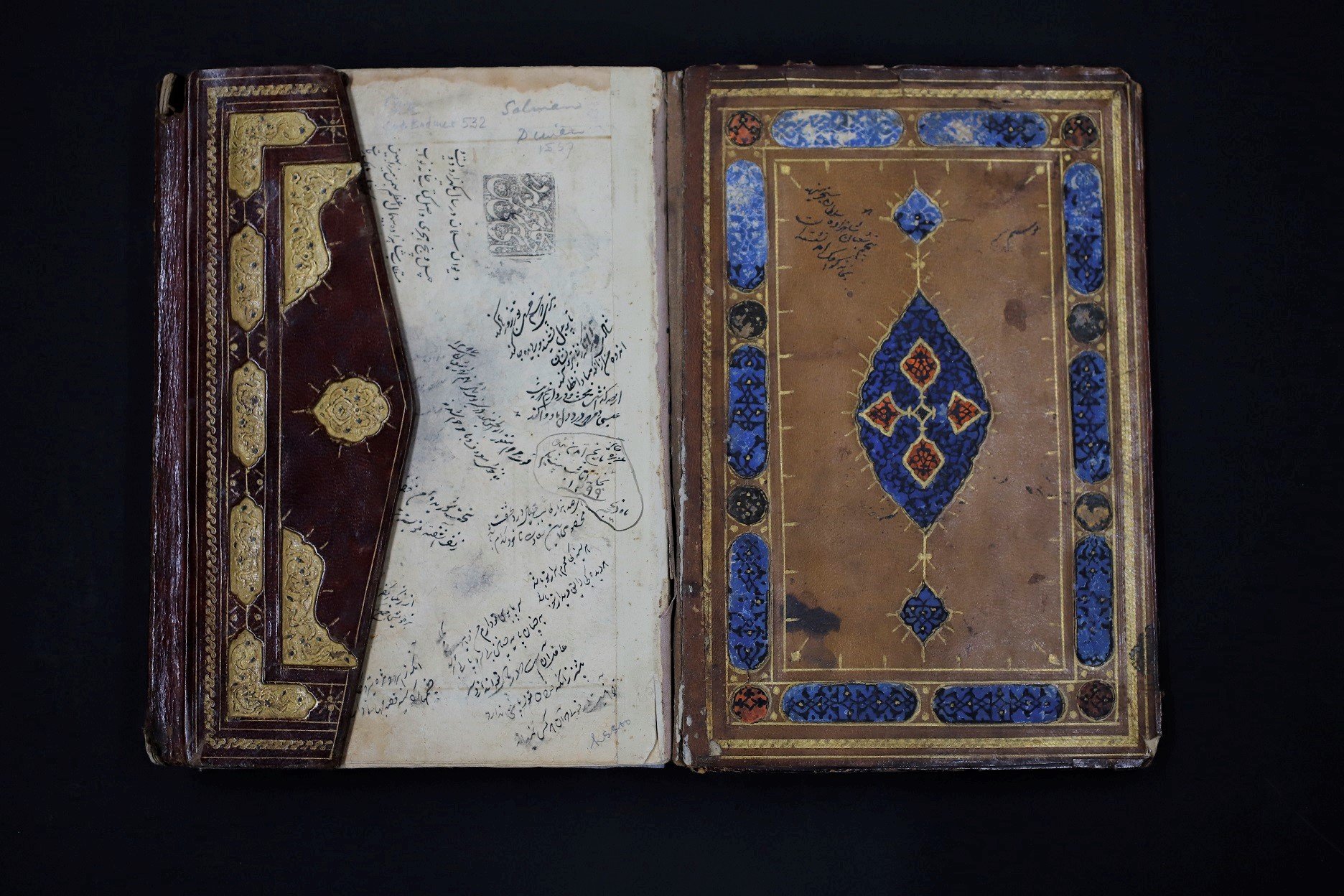

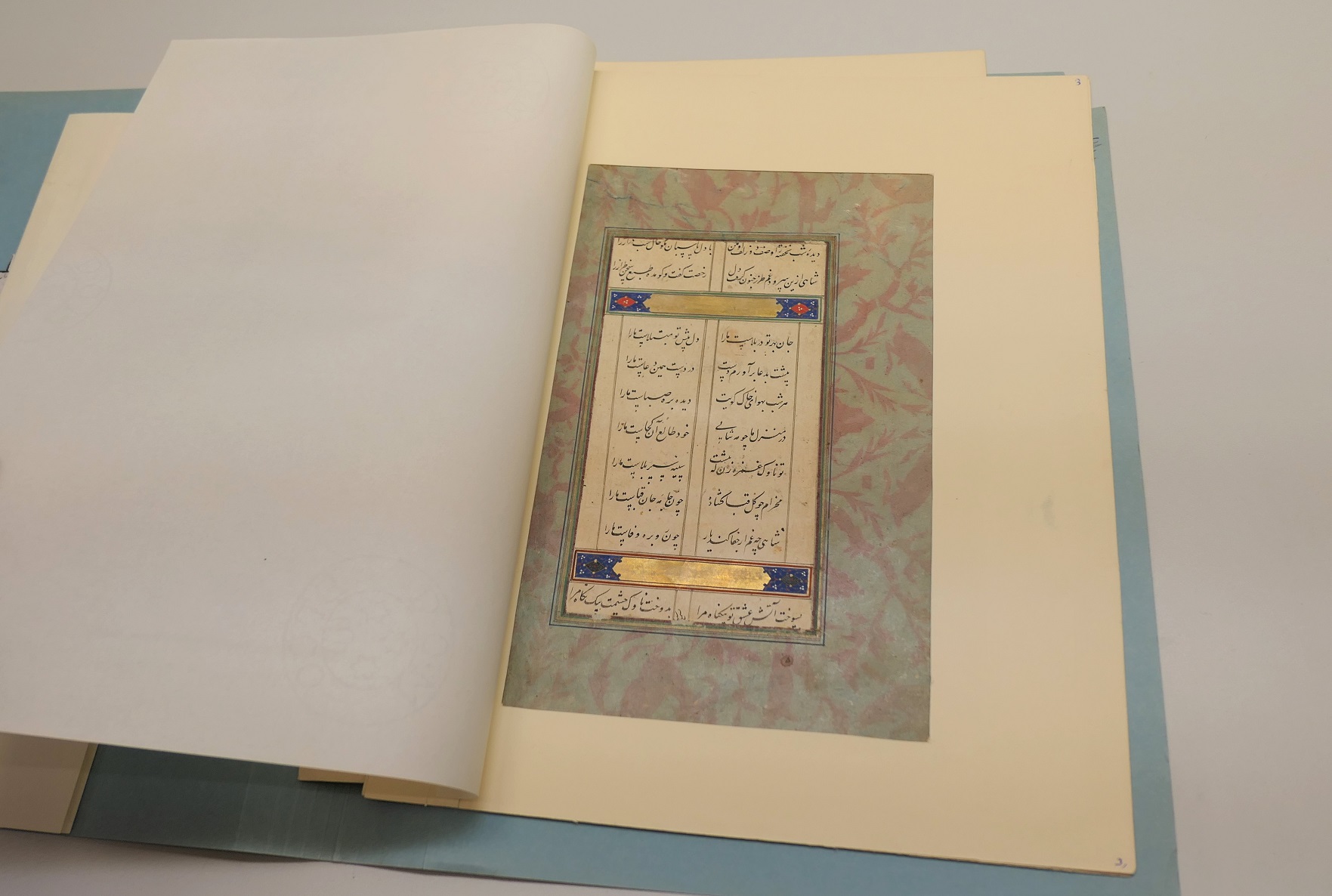

Le CB 532 date de janvier 1567. Il contient un recueil des œuvres poétiques par ordre alphabétique de rimes de Jamal Eddin Salaman Mohamed Sevaji. Il s’agit d’un manuscrit persan (son sens de lecture est de droite à gauche). Il est calligraphié en nastaliq, copié par Gulshan Kashani à Jumada. Ses dimensions sont les suivantes : 25 x 18 x 3.5 cm.

Composition

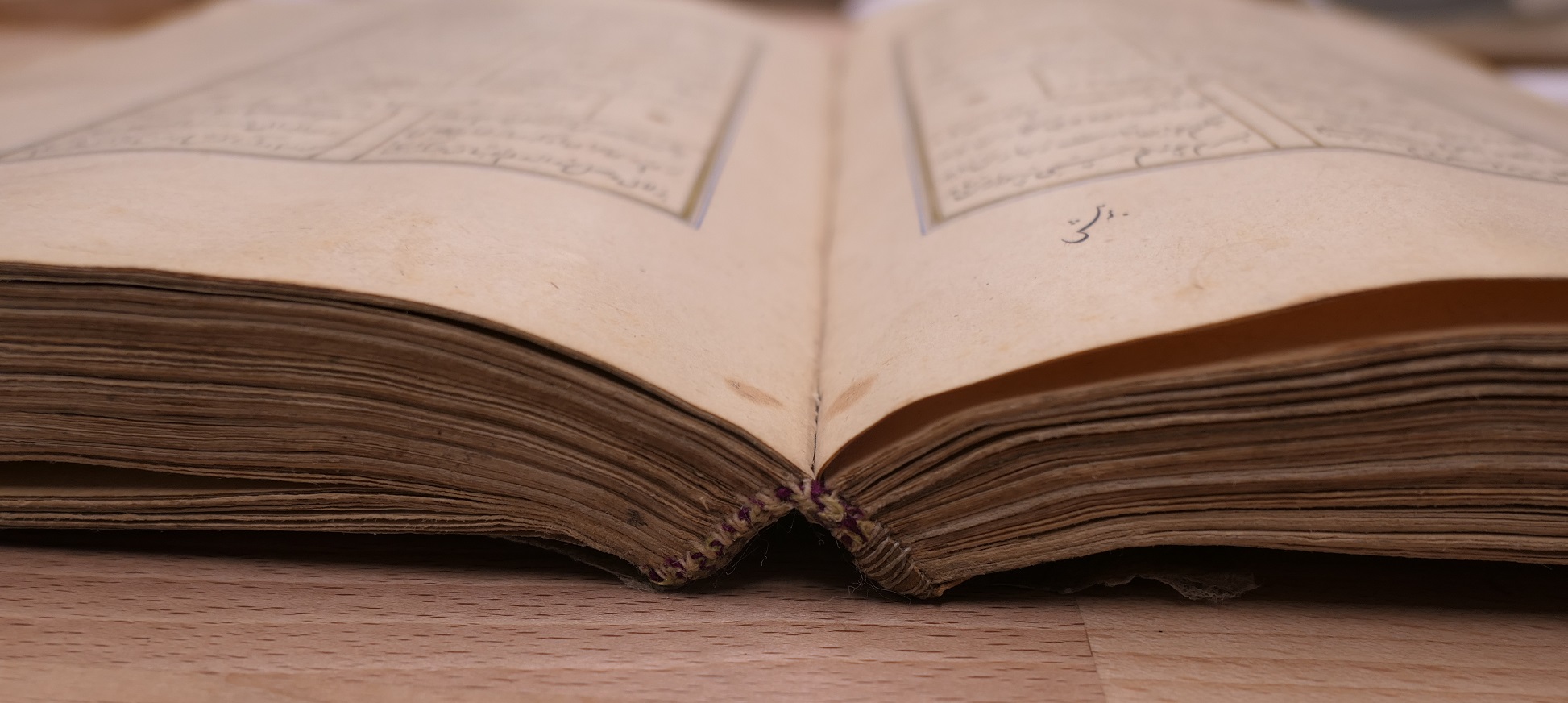

L’ouvrage se compose de 160 feuillets, calligraphiés sur papier beige, présentant un frontispice enluminé et dix pages à peintures. Des annotations manuscrites postérieures sont visibles sur les pages de garde ainsi que ponctuellement dans les marges du texte ; quelques tampons sont également à noter dans le bloc texte.

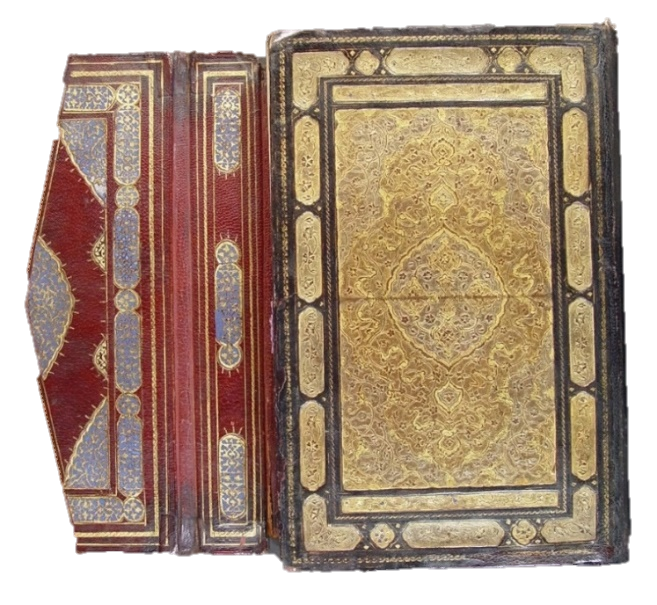

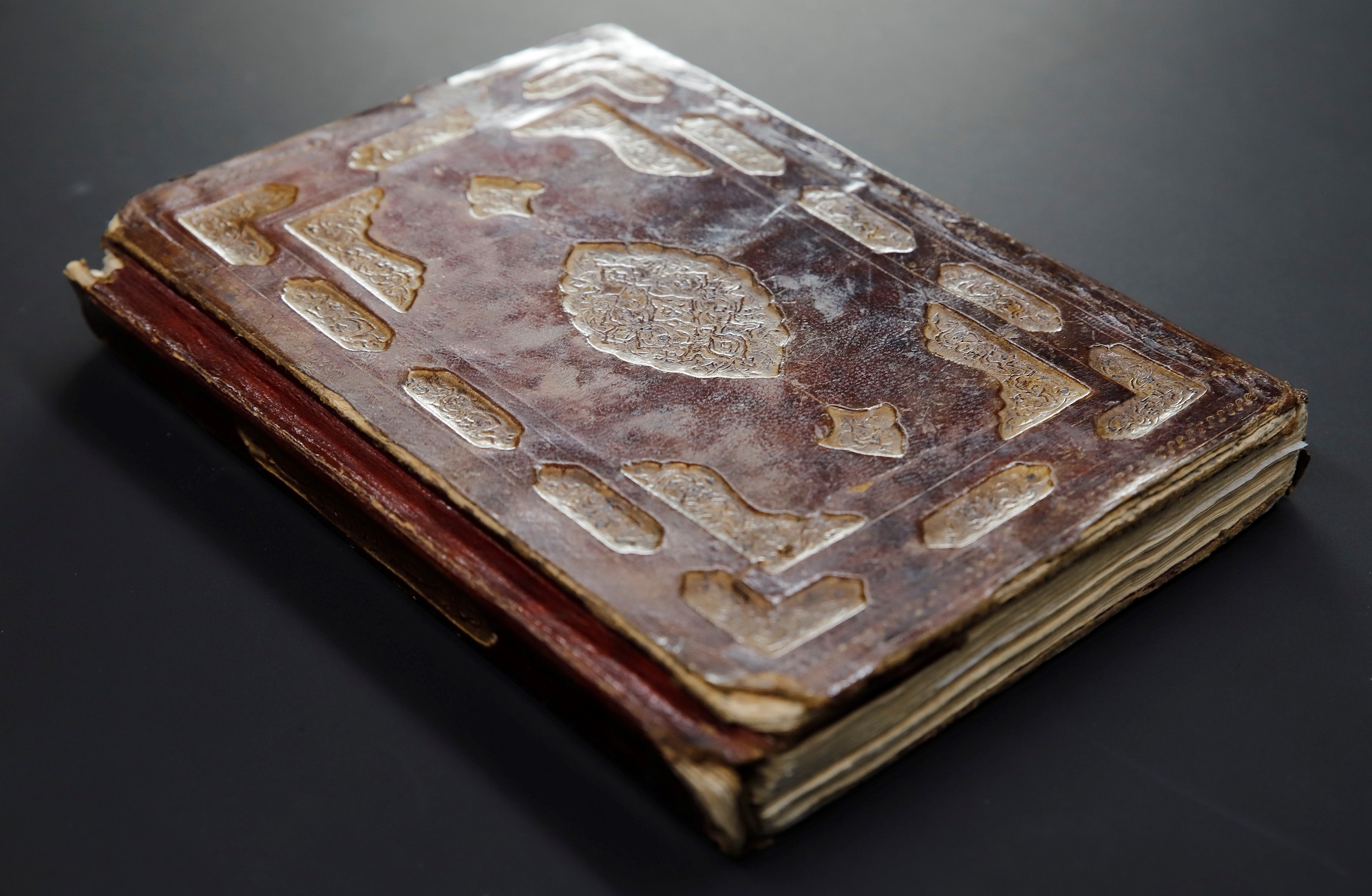

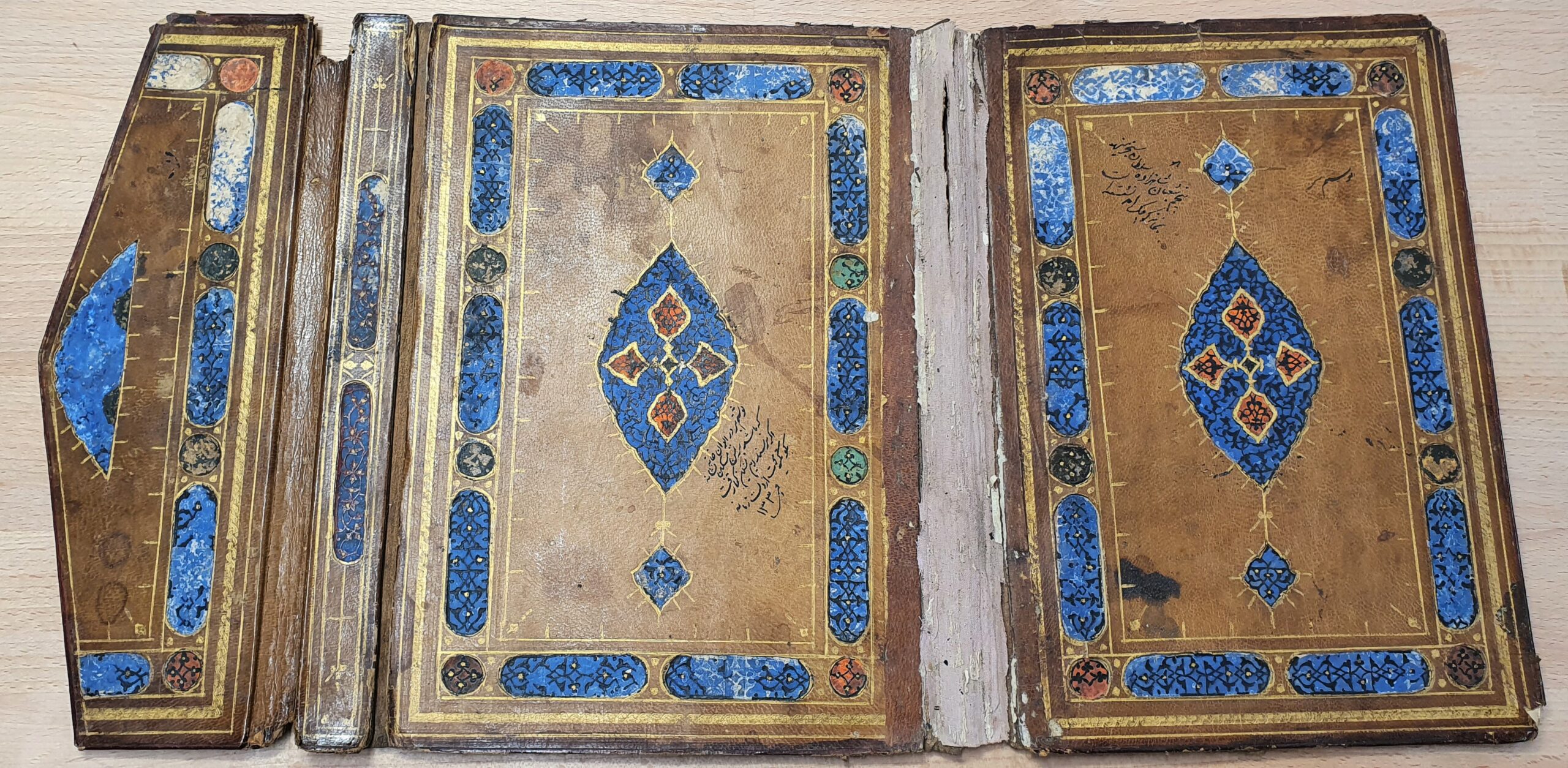

L’ouvrage est relié dans une reliure à rabat de type persane à décors dorés et avec des doublures en cuir filigranées.

Constat d’état préalable

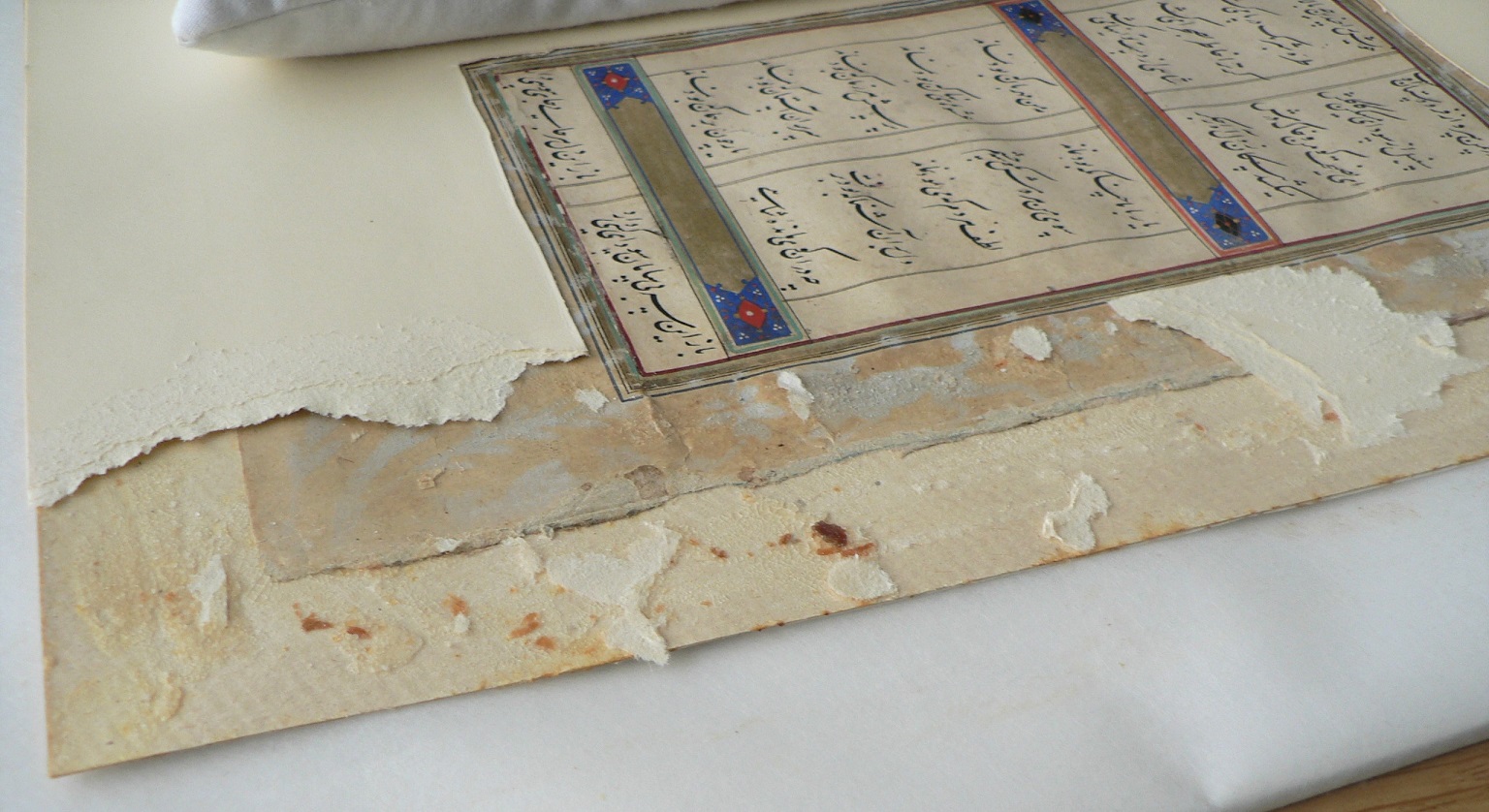

Les feuillets présentent un léger empoussièrement généralisé, quelques déchirures et lacunes du papier, des tâches ponctuelles et des résidus divers. Une grande auréole est visible tout le long de l’ouvrage en tranche de tête.

Les peintures présentent des craquelures, des soulèvements et des lacunes et nécessiteront une vérification de la stabilité de leurs couches picturales.

La structure reliée présente des altérations problématiques :

La couture et l’apprêture sont rompues au centre du bloc texte, engendrant une désolidarisation de quelques cahiers et une perte de tenue du corps d’ouvrage. A cet endroit, le cuir du dos est déchiré. L’apprêture se décolle au niveau des charnières.

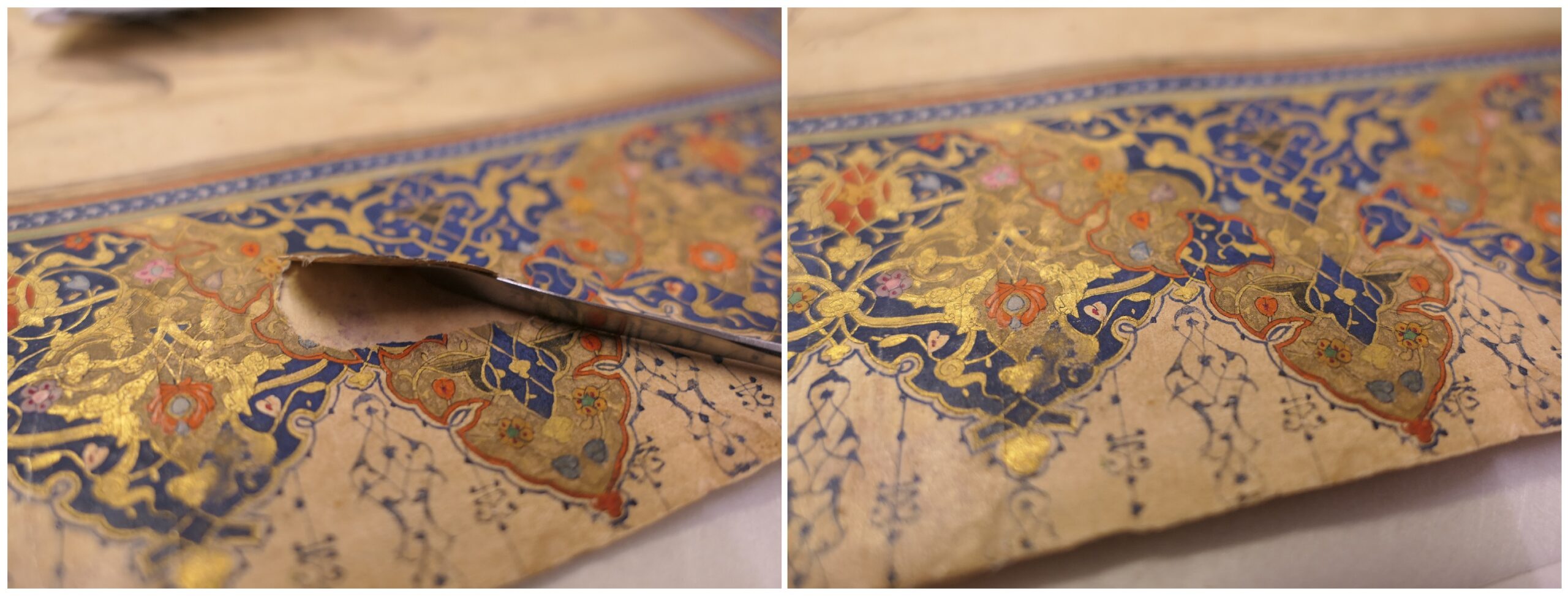

Des soulèvements et de nombreuses pertes sont visibles dans les doublures filigranées.

Le cuir de la couverture est abrasé, déchiré et lacunaire sur les chants, en tête et en queue des parties mobiles du rabat et du dos. Les cartons se délaminent et sont lacunaires.

L’ouvrage nécessite une stabilisation afin d’en permettre la manipulation sans risquer d’autres altérations, et notamment des pertes de matières (couche picturale, cuir, feuillets libres…). Les interventions permettront notamment la numérisation de l’ouvrage dans son entier et sa valorisation lors d’éventuelles expositions ou recherches.

Étude historico-technique

Papiers

Les feuillets sont composés d’une feuille de papier beige-crème sur laquelle est réalisée la calligraphie du texte. Le papier utilisé est moyennement épais et présente une composition fibreuse parfois très hétérogène.

Un apprêt de surface (encollage) est discernable en surface avec quelques marques légères de polissage, rendant le papier souple et sa surface satinée voire brillante.

Les poèmes sont calligraphiés au calame sur deux colonnes dans réparties dans un encadrement de 11,3 x 19,6 cm coloré. L’encre du texte a été appliquée au calame ; elle est très sensible à l’eau. Quelques titres et annotations sont réalisées à l’encre rouge.

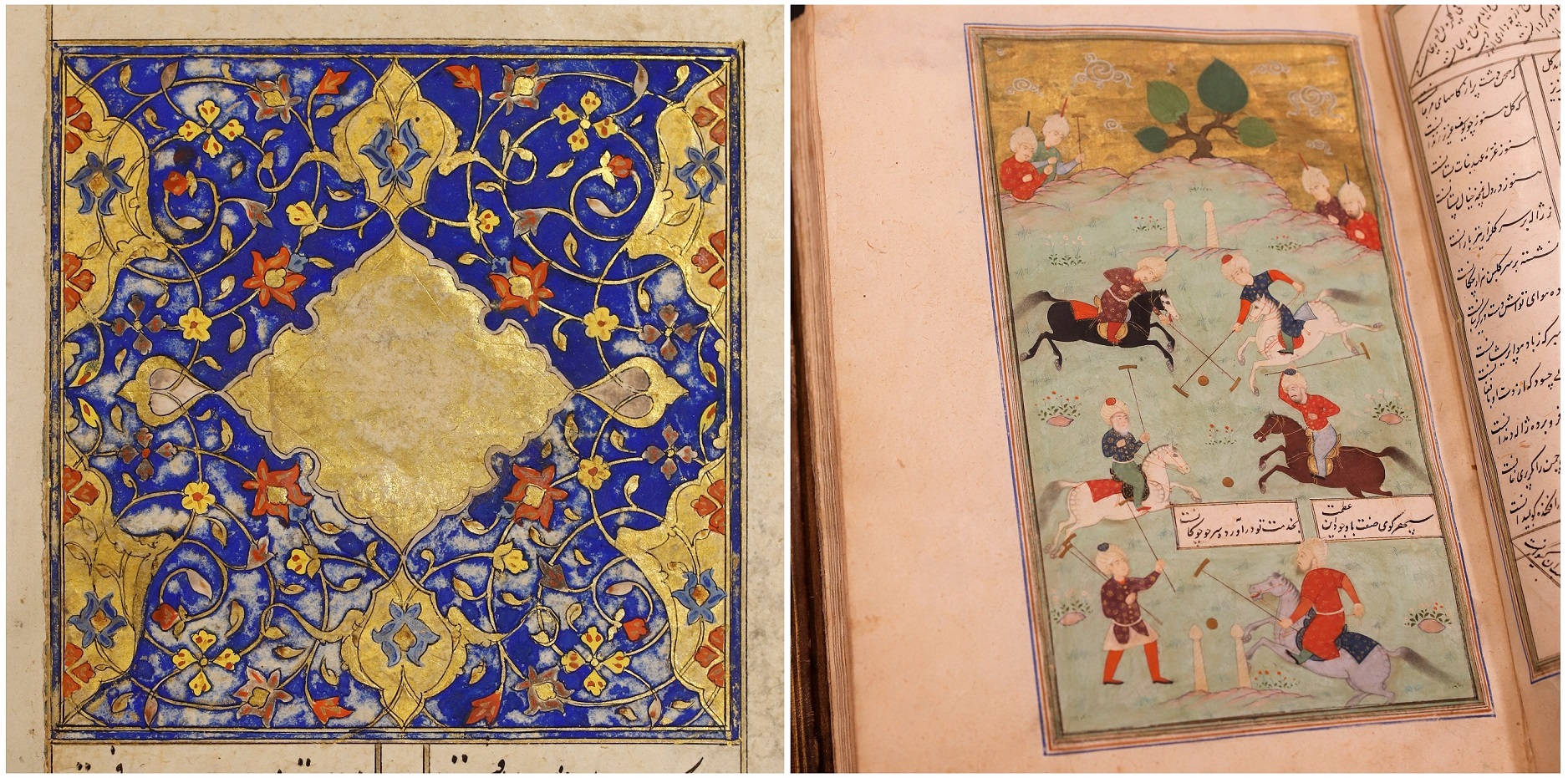

La page de frontispice comporte un médaillon à motifs floraux dorés sur fond bleu. Les motifs sont rehaussés de pointes de couleurs (bleu, orange, jaune…).

L’ouvrage comporte dix miniatures peintes dans l’espace des encadrements dédiés à la calligraphie. Les couleurs employées sont nombreuses et variées (rouges, roses, verts, bleus, blanc, violet, or…), appliquées en lavis et opaques.

Couverture

La reliure se compose de deux plats de carton (feuilletons de papier de réemploi), avec un rabat triangulaire en continuité du plat inférieur. L’ensemble est recouvert d’un cuir brun-rouge (probablement de chèvre) de très belle qualité. Un décor doré à plaques, caractéristiques des reliures persanes du XVIe siècle, a permis le décor des plats et du rabat (extérieur) : médaillon central avec estampage à froid puis dorure ; succession de cartouches long et à angle droit dorés dans la bordure extérieure. Le titre de l’ouvrage est également estampé et doré sur le rabat.

A l’intérieur, les doublures des plats et du rabat sont réalisées en cuir de chèvre brun clair. Le même type de décor est réalisé mais dans une technique différente : les motifs sont évidés dans le cuir de la doublure puis rempli d’un cuir filigrané dont les motifs ont été très finement découpés et collés sur un fond coloré.

Rapport d’interventions

Les traitements ont été envisagés dans le but de stabiliser les zones de l’ouvrage risquant des altérations rapides et d’en permettre la manipulation en vue de sa numérisation et son exposition. Les interventions réalisées ont notamment permis de redonner une cohérence structurelle à l’objet.

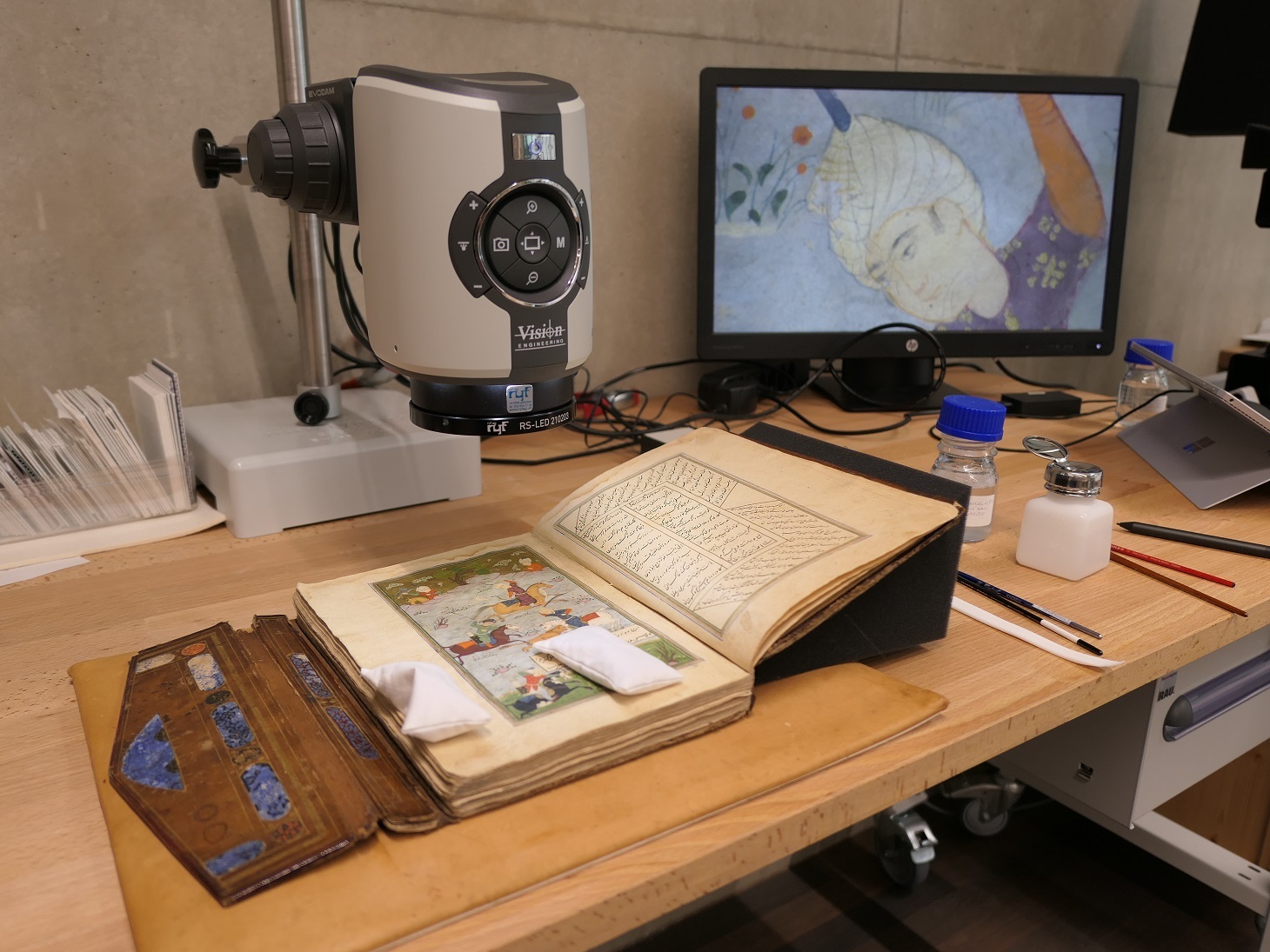

Stabilisation des peintures

La vérification de la stabilité des couches picturales s’effectue sous microscope (x50). Un pinceau de très petit calibre est utilisé pour tester la cohésion intrinsèque (éventuelle pulvérulence due à un manque de liant dans la couche picturale) et la bonne adhésion de la couche picturale au support papier.

Chaque couleur est observée sous microscope et les éventuels traitements sont effectués au fur et à mesure de leur découverte afin de limiter au maximum la manipulation de ces feuillets fragiles et de l’objet dans son entier.

Consolidation des papiers

Après un léger dépoussiérage au pinceau, les traitements des papiers se sont orientés vers des interventions minimales permettant de limiter les altérations physico-chimiques en cours, de retrouver une cohérence mécanique et une bonne lisibilité des pages.

Les feuillets présentaient des déchirures, de petites lacunes et quelques abrasions des bords de feuilles, notamment aux coins. Chaque altération a fait l’objet d’une consolidation à l’aide de colle d’amidon de blé et parfois de papiers japonais de différents grammages. Les lacunes qui ne présentaient pas de risques de dégradations progressives n’ont pas été comblées.

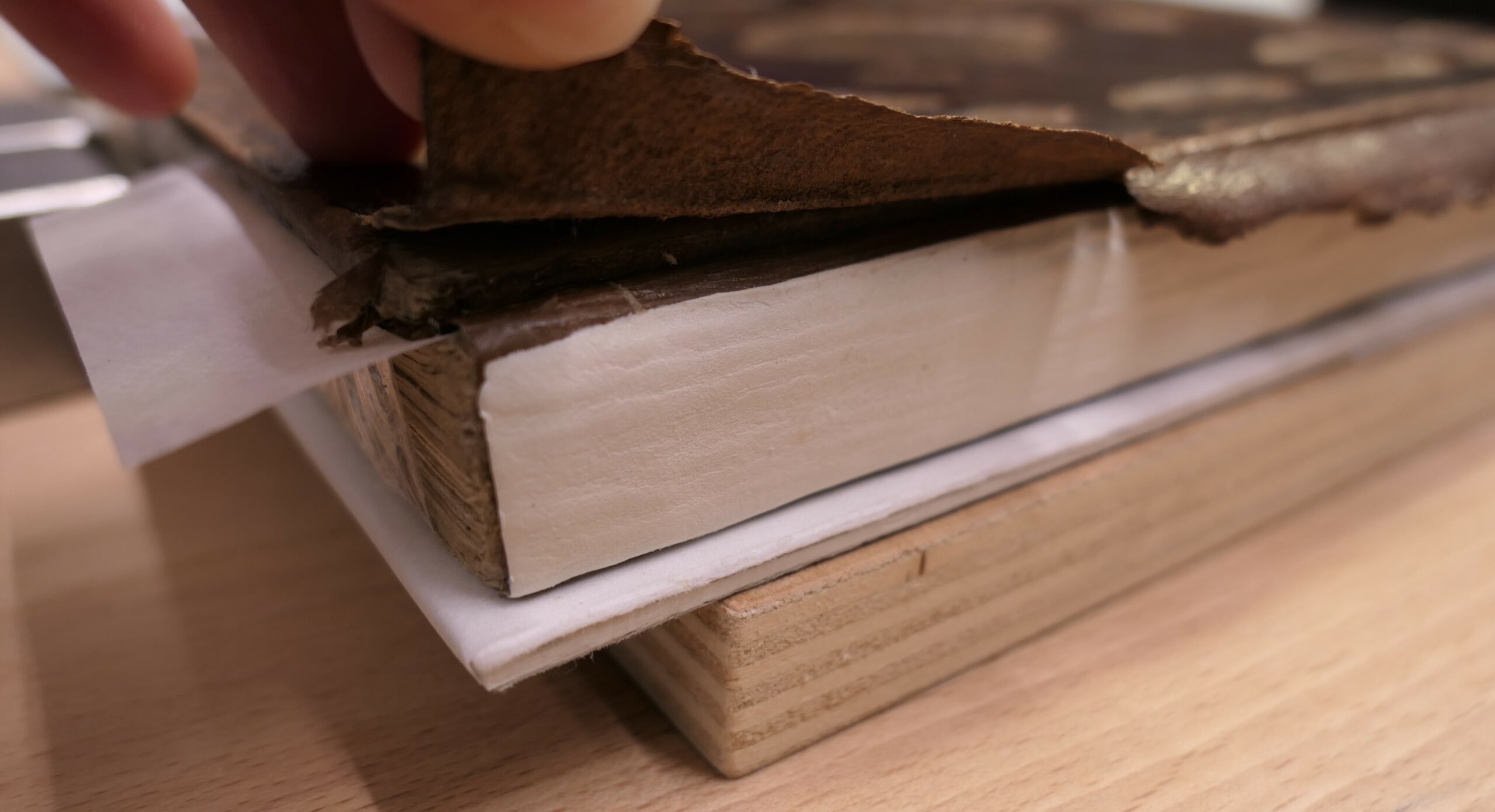

Traitement du dos

Démontage : la rupture des fils de couture en de multiples endroits, et la désolidarisation consécutive des cahiers, a induit le choix d’un démontage de la couvrure de l’ouvrage. Le bloc texte a pu être détaché de l’apprêture par retrait mécanique.

Apprêture : afin de rendre sa cohésion au corps d’ouvrage, le dos des feuillets a été nettoyé à l’aide d’un cataplasme de colle d’amidon pour retirer les épaisseurs de la colle ancienne, épaisse et rigide. Après séchage, les feuillets désolidarisés ont été remis en place et le bloc a été positionné pour recevoir une nouvelle apprêture qui permettra à la fois de redonner sa forme au bloc et de renforcer plus tard le rattachement de la couverture.

Couture et tranchefiles : les feuillets désolidarisés ont été stabilisés dans le corps d’ouvrage par couture. Une nouvelle couche d’apprêture a ensuite été ajoutée, en utilisant cette fois un cuir fin de veau tanné à l’alun, qui permettra de soutenir l’intégralité du dos tout en gardant souplesse et mobilité lors de l’ouverture de l’ouvrage. La consolidation de la couture et l’apport d’une apprêture appropriée ont permis d’apporter maintien et soutien au dos de l’ouvrage à l’ouverture sans tensions mécaniques inopportunes sur les feuillets.

Traitement de la couvrure

Décors des doublures : les décors des doublures, très lacunaires, présentaient des soulèvements au niveau des ciselures du cuir qui sont devenues cassantes. Ces éléments ont été stabilisés par collage à la colle d’amidon de riz et pression douce.

Plats et rabat : les feuilletons de carton des plats ont été recollés par apport de colle d’amidon de riz entre les feuilles et comblés lorsque nécessaire à l’aide de couches successives de papier japonais. Les coins et les chants des plats ont ensuite été consolidés à l’aide de papiers japonais fin préteintés à l’acrylique. Les lacunes en tête et en queue ont été comblées par l’apport de pièces de cuir de veau tanné à l’alun préteintées.

Emboitage

Le cuir du dos étant rigide et particulièrement fragile et cassant, la mise en place d’une coque de soutien du dos de cuir a été choisie comme technique de remboitage de la couverture. Elle a été façonnée sur-mesure sur le dos de l’ouvrage, par moulage de papiers japonais superposés. Cette technique à l’avantage de préserver le cuir ancien, tout en permettant une bonne ouverture de l’ouvrage et sans contraintes mécaniques sur les feuillets décorés.

Prochaines étapes

Les interventions de conservation-restauration de cet ouvrage ont permis de stabiliser ses matériaux et d’en renforcer la structure. Il est conservé dans une boite en carton de conservation réalisée sur-mesure. La numérisation complète de l’objet en haute définition va ainsi pouvoir être réalisée.

Cet ouvrage reste toutefois un objet patrimonial unique, ancien et fragile. Il doit être manipulé avec grand soin, à la fois pour protéger les pages enluminées, les matériaux de couvrure et les zones mobiles de la reliure. La manipulation de cet objet sera donc restreinte à son exposition au public et à la recherche codicologique spécialisée. Sa consultation sera privilégiée sous format numérique, accessible à tous grâce à la plateforme en ligne.

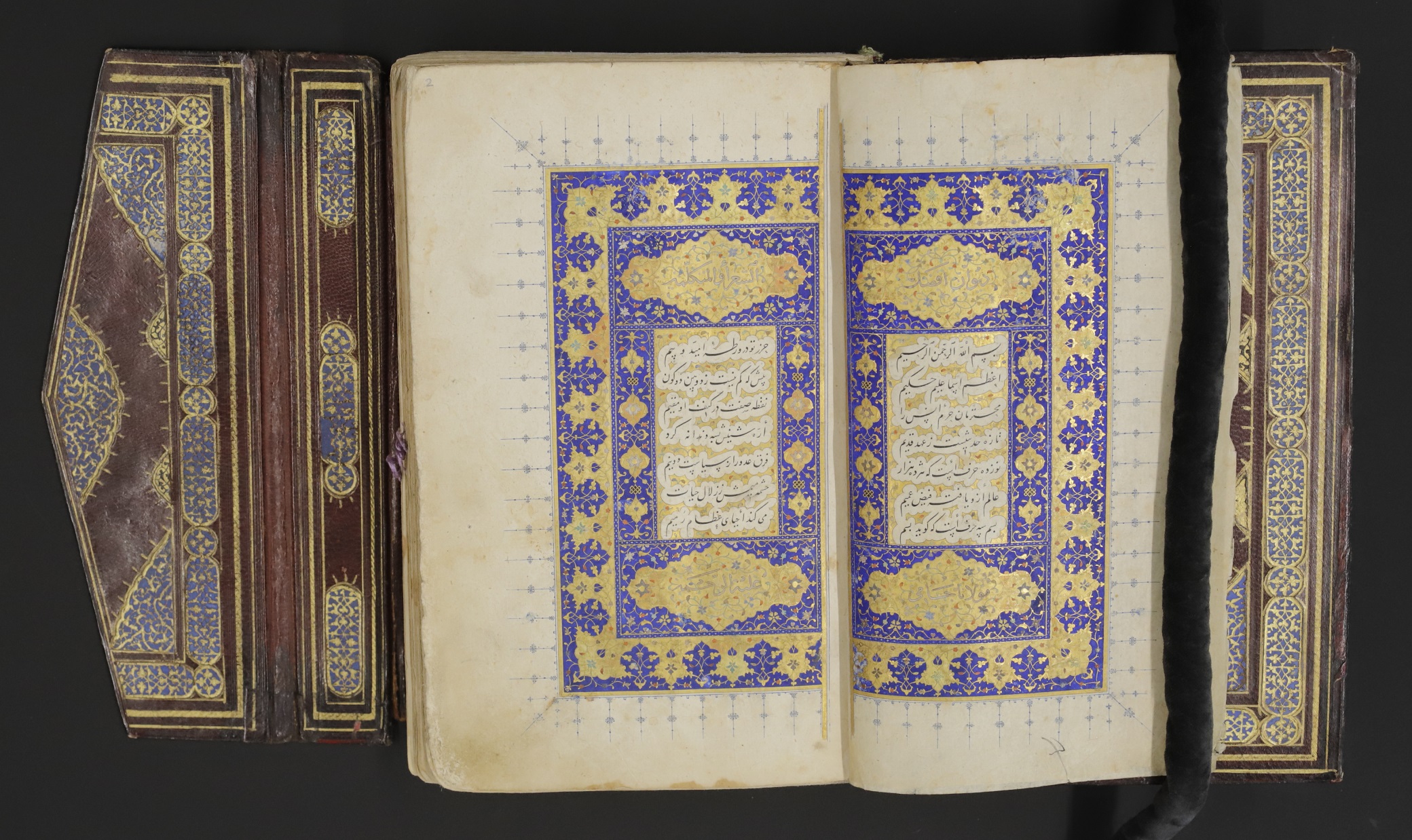

Identification

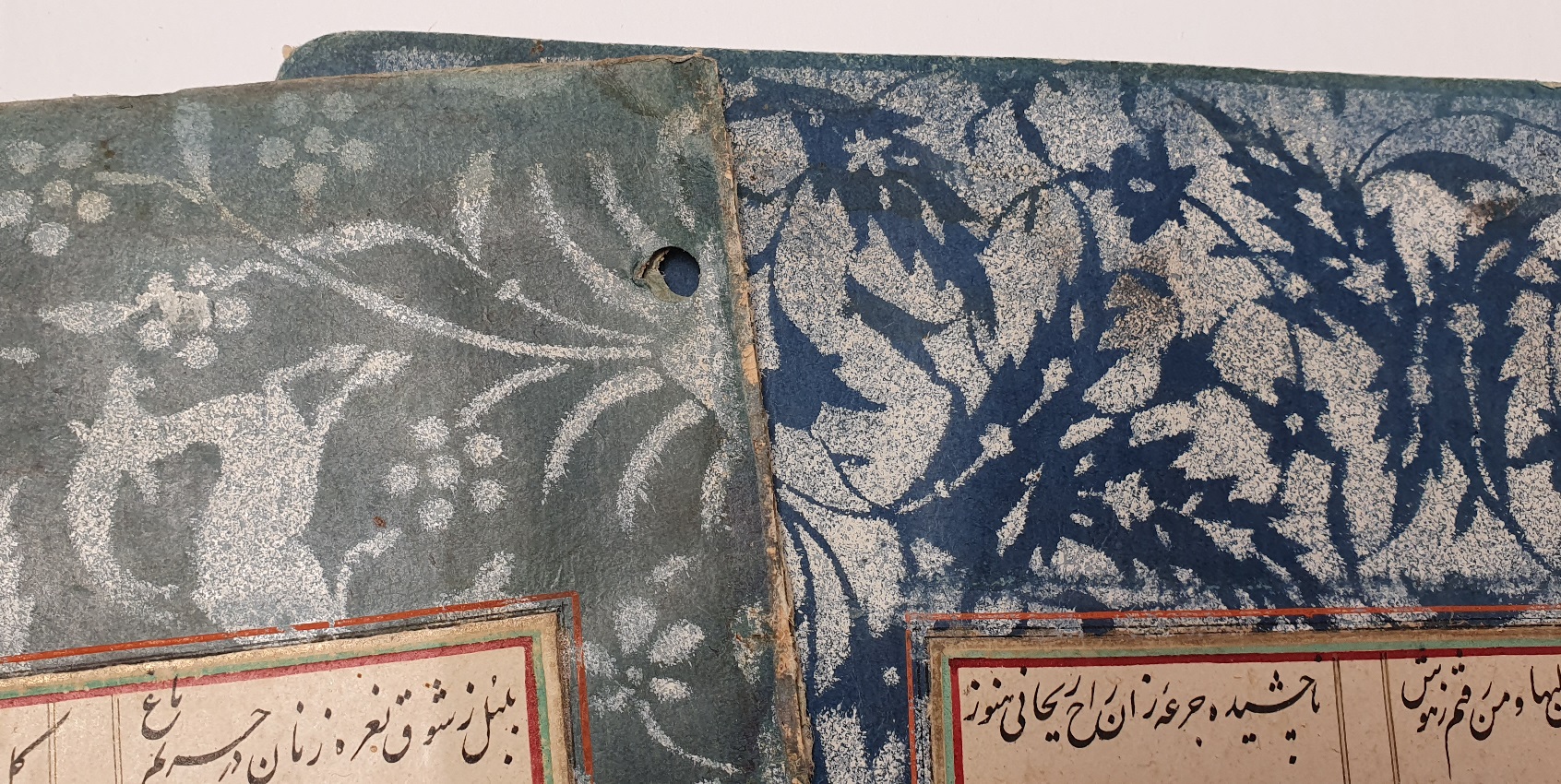

Le CB 555 est un manuscrit persan (sens de lecture arabe de droite à gauche), provenant de la bibliothèque du professeur Badi’. Il contient le texte copié en 1582 du Divan, du poète Sahi. Il est calligraphié en nastaliq. Ses dimensions sont 17 x 26 x 2 cm.

L’ouvrage se compose de 46 feuillets calligraphiés et aux marges décorées, et d’un feuillet de papier vergé collé sur le premier feuillet.

Constat d’état préalable

Ce manuscrit est un miraculé : membre oublié de la collection, il reposait dans un carton d’emballage, en réserve, avec l’ensemble de la bibliothèque de Mr Badi’. L’ouvrage a été retrouvé lors d’une campagne de dépoussiérage.

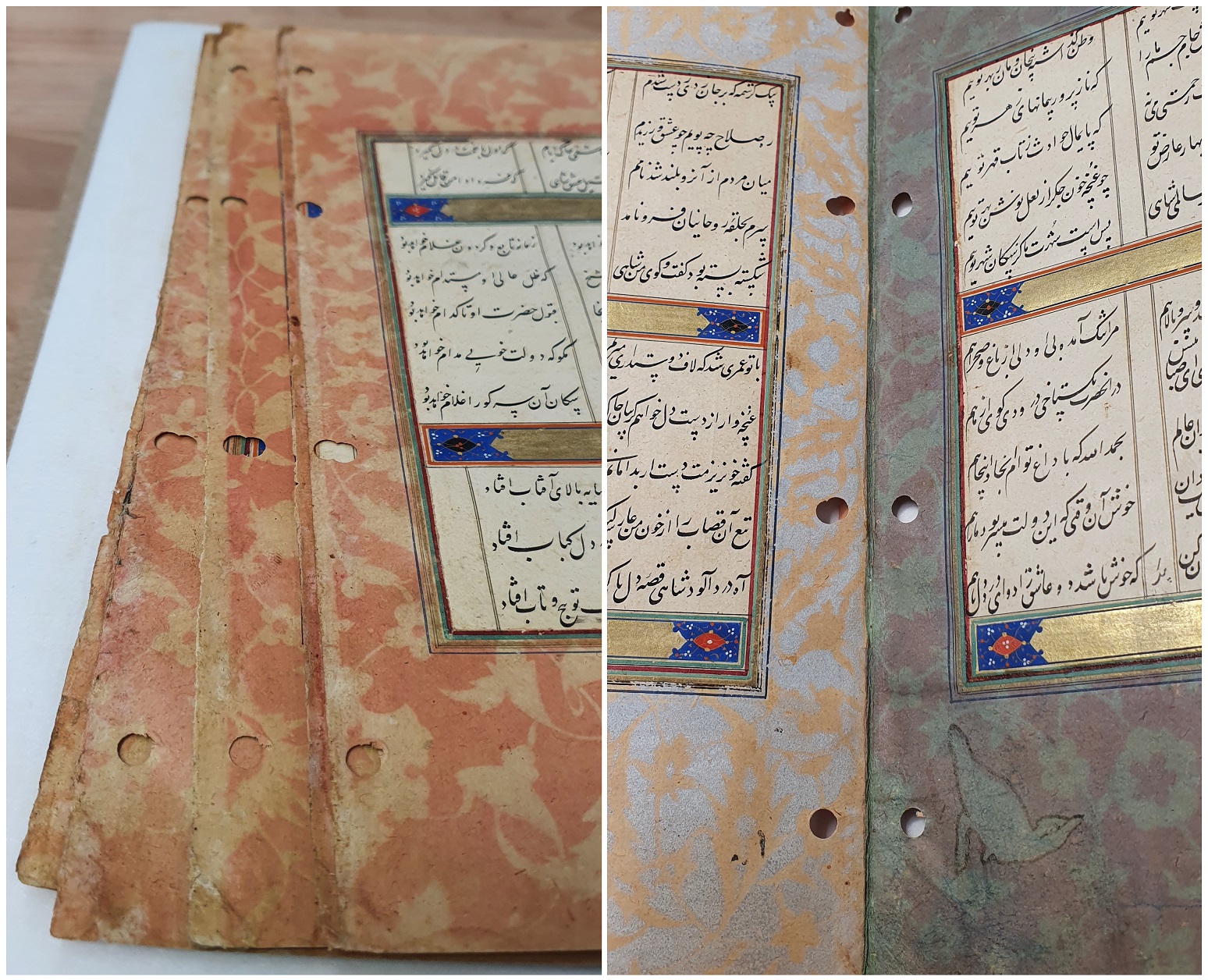

Le livre avait été démembré afin d’en faire des reproductions, chaque feuillet ayant fait l’objet d’une préparation pour le rangement en classeur, dans des pochettes en papier de mauvaise qualité, laissant apercevoir toute ou partie de la feuille recto et/ou verso.

Le débrochage du manuscrit a inclus la découpe avec un outil tranchant de chaque feuillet dans son fond de cahier et le retrait du fil de couture. La couvrure de la reliure a été conservée à part et présentait des stabilisations plus ou moins anciennes (onglets de papier, ruban adhésif).

L’ouvrage présentait un état de conservation inquiétant. Les feuillets et la reliure étaient largement dégradés et fragilisés, engendrant un risque élevé d’altérations à chaque manipulation. Les collages effectués sur les feuillets avaient entrainé une dégradation tant physique que chimique sur les papiers et leurs décors. Le manuscrit avait perdu sa cohérence en tant que texte et en tant que livre.

Étude historico-technique

Papiers

Les feuillets sont chacun composés de deux feuilles décorées et contrecollées qui constituent les marges colorées du texte. Dans chacune de ces feuilles a été encartée une pièce de papier couleur beige-crème sur laquelle est réalisée la calligraphie du texte.

Les papiers présentent un apprêt de surface (encollage) léger, rendant le papier souple et sa surface légèrement satinée et sans marques claires de polissage (hormis au verso de la première page, où des marques caractéristiques sont distinguables).

La teinture des papiers est une pratique courante dans les manuscrits persans du XVIème siècle, à la fois pour son intérêt esthétique et décoratif et la richesse des teintes obtenues (plus de cinquante nuances référencées dans les traités anciens) mais aussi afin de réduire l’impact sur l’œil du lecteur face à une page trop blanche.

Les papiers des marges ont été teintés et décorés à l’aide d’une technique de pochoirs (‘aks) et silhouettés typique des papiers décorés utilisés pour les anthologies poétiques à Boukhara au XVIème siècle. Les motifs se présentent en creux ou en plein, dans des nuances de bleus (indigo, folium ou turnsole, persicaire des teinturiers… ?), de vert d’eau (verdegris ?), de rose-orangés (carthame des teinturiers, bois du brésil, garance… ?), de beiges (henné, carthame des teinturiers… ?), de blancs (blanc de plomb ?) et un premier feuillet doré (or à la coquille).

Cinq différents motifs s’entremêlent : motifs floraux et arabesques, motifs aux paons, aux biches et lapins, aux gazelles et renards, dans différentes combinaisons de couleurs.

Il était également courant de souligner les contours des motifs à l’aide d’un trait à l’encre. Ces rehauts sont bien visibles sur le premier feuillet dont le motif est laissé en clair et contourné à l’or et sur quelques détails dans les feuillets suivants peut-être plus tardifs, car parcellaires et aux dessins moins affirmés. Ils ont également donné l’idée à une main moins sûre et plus tardive, qui a utilisé cette fois une mine plus large et ce qui pourrait être un feutre noir…

Texte

Les poèmes sont calligraphiés sur deux colonnes, séparées d’un espace par des doubles lignes noires (parfois également sur les côtés du texte). L’encre a été appliquée au calame ; elle est très sensible à l’eau.

Les ghazals (poèmes) sont séparés par des bandeaux décorés de motifs floraux colorés (blancs, jaune, rouge, vert, noir) sur fond bleu et encadrés d’un filet rouge avec médaillon noir ou vert avec médaillon rouge.

Le frontispice et les bandeaux séparant les poèmes sont restés vides (ou ont pu être effacés) ; des réclames sont visibles en bas de chacune des colonnes centrales des pages recto.

Enfin, on retrouve des annotations manuscrites, des tampons ou encore quelques empreintes digitales.

Reliure

L’ouvrage a fait l’objet de plusieurs interventions anciennes (au moins trois strates visibles). L’étude du texte par un spécialiste et l’observation des indices codicologiques ont permis de reconstituer l’assemblage des feuillets en bifeuillets et en cahiers.

Des éléments liés à la couture (primaire ou reprises) sont visibles dans les fonds des cahiers, notamment conservés sous certains onglets de renfort. Les fragments de l’apprêture et des tranchefiles ont permis de restituer les éléments constitutifs de la reliure ancienne.

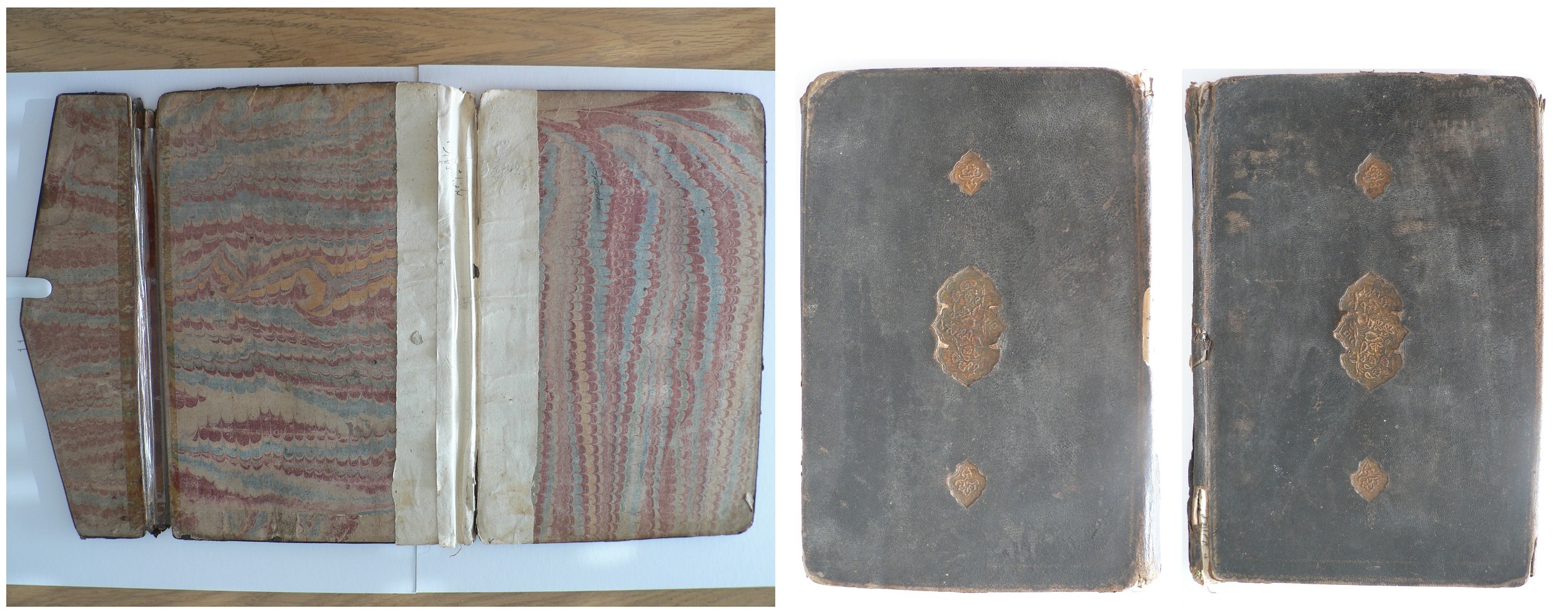

Couverture

La reliure se compose de deux plats de carton (feuilletons de papier), avec un rabat triangulaire en continuité du plat inférieur. L’ensemble est recouvert d’un cuir brun (probablement de mouton) de qualité médiocre. Un décor en cuir a été ciselé et apposé ; il se compose d’un écoinçon central et deux pendants centraux décorés de motifs floraux à la plaque et peints. Le plat inférieur est prolongé par un rabat comportant aussi un petit écoinçon et une dorure mieux protégée car le rabat se place sous le premier plat. Les plats et le rabat présentent des filets dorés sur les pourtours.

A l’intérieur, les contregardes et la doublure du rabat sont confectionnés en papier marbré à petit peigne. Des pièces de consolidation en papier blanc ont été collées plus tard au niveau du dos et une bande de ruban adhésif retient la charnière de cuir du rabat.

La reliure présente la particularité d’avoir été réalisée à l’aide de deux pièces de cuir – l’une pour le plat supérieur, l’autre pour le plat inférieur et le rabat – qui se superposent au niveau du dos. Les plats ont été taillés à l’exacte dimension des feuillets, et laissent supposer qu’il s’agit de la dernière couverture connue de cet ouvrage.

Rapport d’interventions

Après discussion avec les responsables scientifiques de l’ouvrage, il a été décidé de redonner à cet ouvrage sa forme de livre. Les traitements envisagés ont permis de stabiliser physiquement et chimiquement les matériaux constitutifs de l’ouvrage et de redonner une cohérence et une lisibilité tant au texte qu’à l’objet. Un équilibre visuel a également été recherché entre les dégradations irrémédiables, les traces des anciennes interventions et ce nouveau traitement.

Démontage des feuillets

La première étape des interventions a été le retrait des papiers encadrant l’ensemble des feuillets. Ces papiers de mauvaise qualité étaient collés directement sur les marges colorées par de grandes trainées de colle larges et épaisses.

Dans un premier temps, les papiers ont été retirés mécaniquement autour des zones de collage. Cette opération a révélé des arrachements anciens, des fragilités des couches picturales sous-jacentes et de nombreuses anciennes dégradations (auréoles, tâches, déchirures ou lacunes…) qui pourraient expliquer les encarts plus ou moins importants des marges selon les feuillets.

Des tests d’apport d’humidité contrôlé ont permis d’établir une technique de retrait permettant à la fois un apport suffisant d’eau sans pour autant solubiliser la couche picturale sous-jacente : un premier coton-tige humide posé sur l’adhésif à ramollir, puis un second coton-tige sec est roulé sur la zone tout de suite après. Cette technique s’est révélée précise et efficace – et chronophage ! Plusieurs semaines de travail ont été nécessaire pour venir à bout de ces résidus d’adhésifs.

Consolidation des papiers

Après un léger dépoussiérage au pinceau, les traitements des papiers se sont orientés vers des interventions minimales permettant de limiter les altérations physico-chimiques en cours, de retrouver une cohérence mécanique et une bonne lisibilité des pages. Il a ainsi été décidé de ne pas intervenir sur les nombreuses tâches et/ou auréoles présentent sur les feuillets, ni sur les reprises des dessins au feutre noir, qui témoignent de son histoire matérielle et n’engendreront pas de dégradations ultérieures.

Un exemple particulier est la mise en pages de classeur dans les années 1960 qui avait notamment consisté en un perçage des feuillets à la perforatrice de bureau, accompagné quelque fois d’un trait de stylo à bille bleu (!). Dans un souci de cohérence du traitement d’ensemble, ces dégradations ne présentant pas de risques de dégradation pour les feuillets ni de gêne esthétique jugée majeure, elles n’ont pas été comblées.

A la page 22, la couche colorée en épaisseur des décors des marges s’est avérée craquelée et soulevée sur certains motifs. Les zones fragilisées ont été stabilisées par apport au pinceau fin d’éthanol absolu puis de Méthocel® A4M (méthylcellulose) à 0.5% dans l’eau.

Mise en cahiers

Les bifeuillets ont été réunis par insertion de papiers japonais teintés entre les feuilles contrecollées, à l’intérieur et/ou à l’extérieur des fonds de cahiers et collage à l’amidon de blé. Différents grammages de papiers japonais ont été pré-teintés à l’acrylique selon les diverses teintes des marges et les onglets de papier découpés ont été adaptés pour suivre au plus près le schéma de montage originel des bifeuillets.

Grâce à l’apport d’humidité du collage, les déformations du papier (notamment dues aux trombones qui maintenaient les dossiers) ont pu être atténuées. Une mise en presse légère a suivi le remontage des huit cahiers avant couture.

Traitement du dos

Couture : en se basant sur les fragments de couture retrouvés et sur les emplacements anciens des trous, une couture sans support a été reconstituée.

Afin de soutenir le dos sans ajouter de nouvelles couches de collages, la couture est réalisée au travers d’une apprêture en textile doublée de papier. L’apprêture est dépassante vers le corps d’ouvrage et aidera à la solidarisation des plats.

Tranchefiles : les tranchefiles sont les éléments brodés en tête et en queue du corps d’ouvrage. Dans les manuscrits persans elles jouent un rôle structurel en plus d’un rôle décoratif en permettant le soutien du dos lors des ouvertures et de la tourne des pages de l’ouvrage.

En reprenant les couleurs et motifs du fragment de tranchefile trouvé dans la couverture, de nouvelles tranchefiles ont été réalisées au travers de l’apprêture textile et dans les fonds de cahier, sur une âme en cuir à l’alun, à l’aide de fils de bâti en soie jaune sur lesquels a été brodé un motif de chevrons vert et rouge.

Traitement de la couvrure

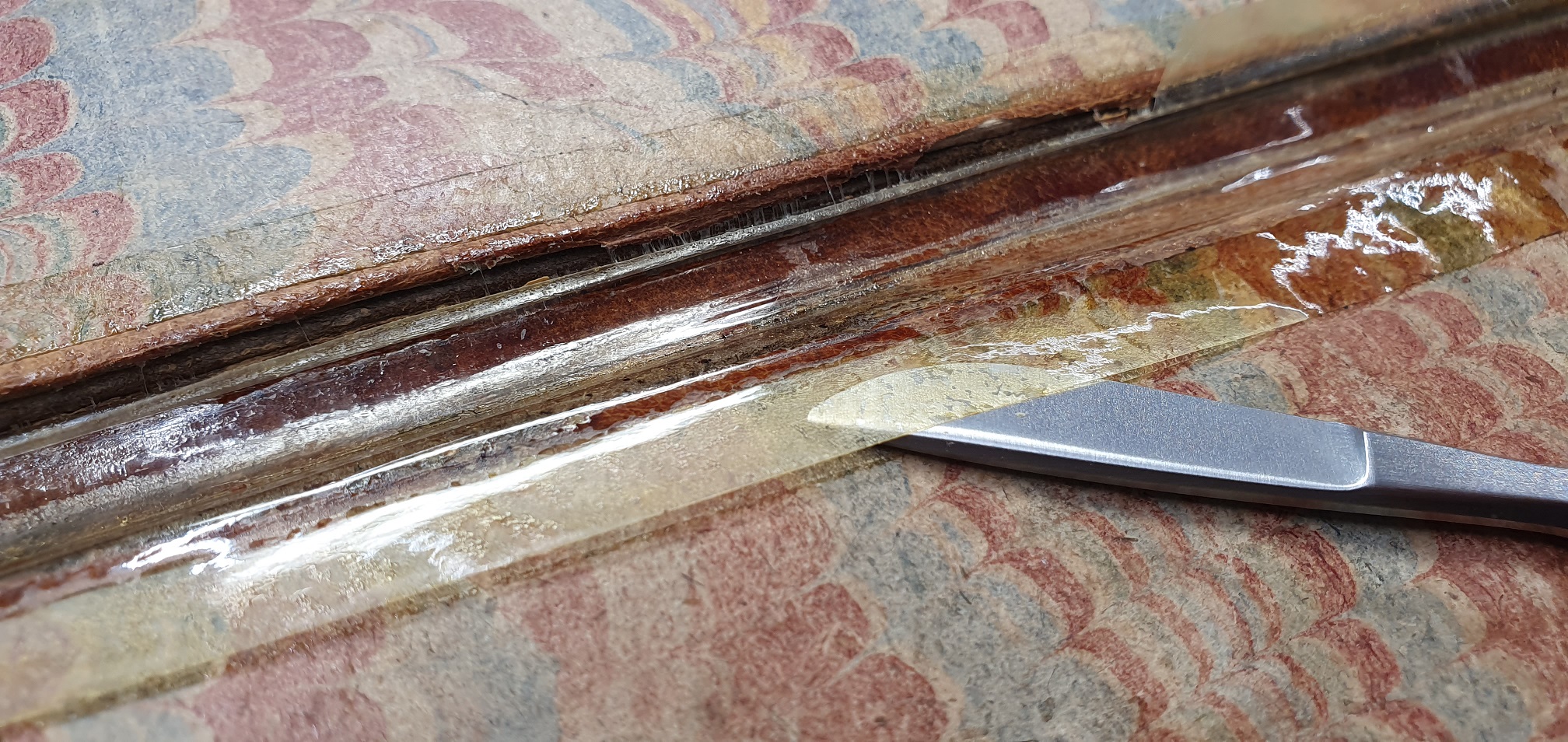

L’intérieur de la couverture à rabat, détachée du bloc texte, comportait des renforts : un ruban adhésif plastique au niveau de la charnière du rabat et du plat inférieur, et des onglets de papier blancs (avec annotations manuscrites) au niveau du dos entre les deux plats.

Une première intervention a été le retrait du ruban adhésif. Un scalpel a permis le soulèvement de la bande plastique, mais l’adhésif ancien avait pénétré le papier marbré sous-jacent. Le collant a été retiré à l’aide d’une gomme crêpe, puis les résidus incrustés ont été retirés à sec puis à l’aide d’un cataplasme de terre de sommière et d’éthylacétate.

Les coins et les chants des plats ont été consolidés à l’aide de papiers japonais fin préteintés à l’acrylique. La charnière en cuir du rabat, zone particulièrement sollicitée et fragilisée, a été consolidée à l’aide de pièces de cuir à l’alun et de papiers japonais préteintés.

La couverture a finalement été remboitée par insertion des dépassants de l’apprêture en textile dans les cartons des plats.

Prochaine étape

Les interventions de conservation-restauration de cet ouvrage ont permis de stabiliser ses matériaux et d’en renforcer la structure. Il est conservé dans une boite en carton de conservation réalisée sur-mesure. La numérisation complète de l’objet en haute définition va ainsi pouvoir être réalisée.

Cet ouvrage reste toutefois un objet patrimonial unique, ancien et fragile. Il doit être manipulé avec grand soin, à la fois pour protéger les pages enluminées, les matériaux de couvrure et les zones mobiles de la reliure. La manipulation de cet objet sera donc restreinte à son exposition au public et à la recherche codicologique spécialisée. Sa consultation sera privilégiée sous format numérique, accessible à tous grâce à la plateforme en ligne.

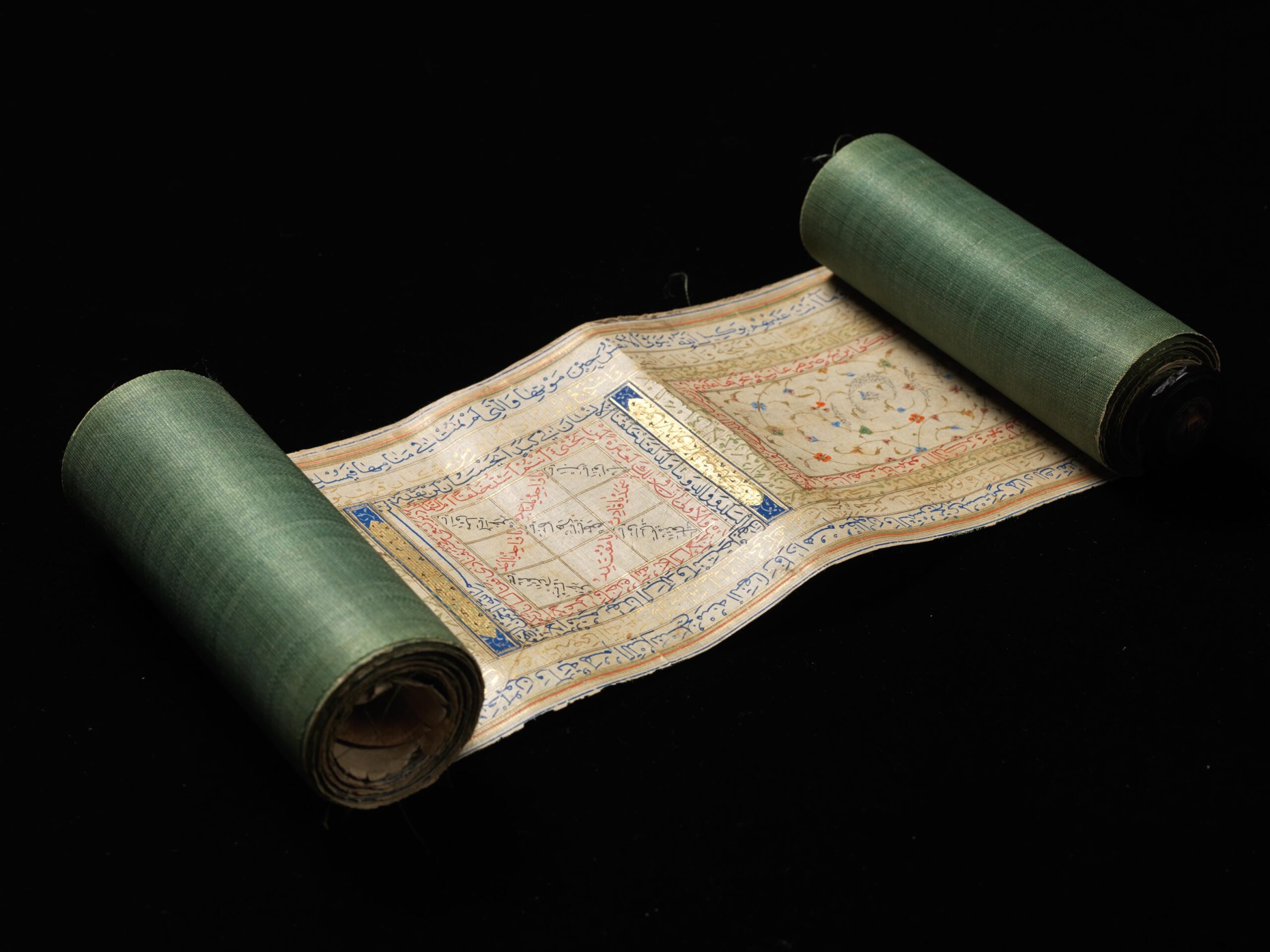

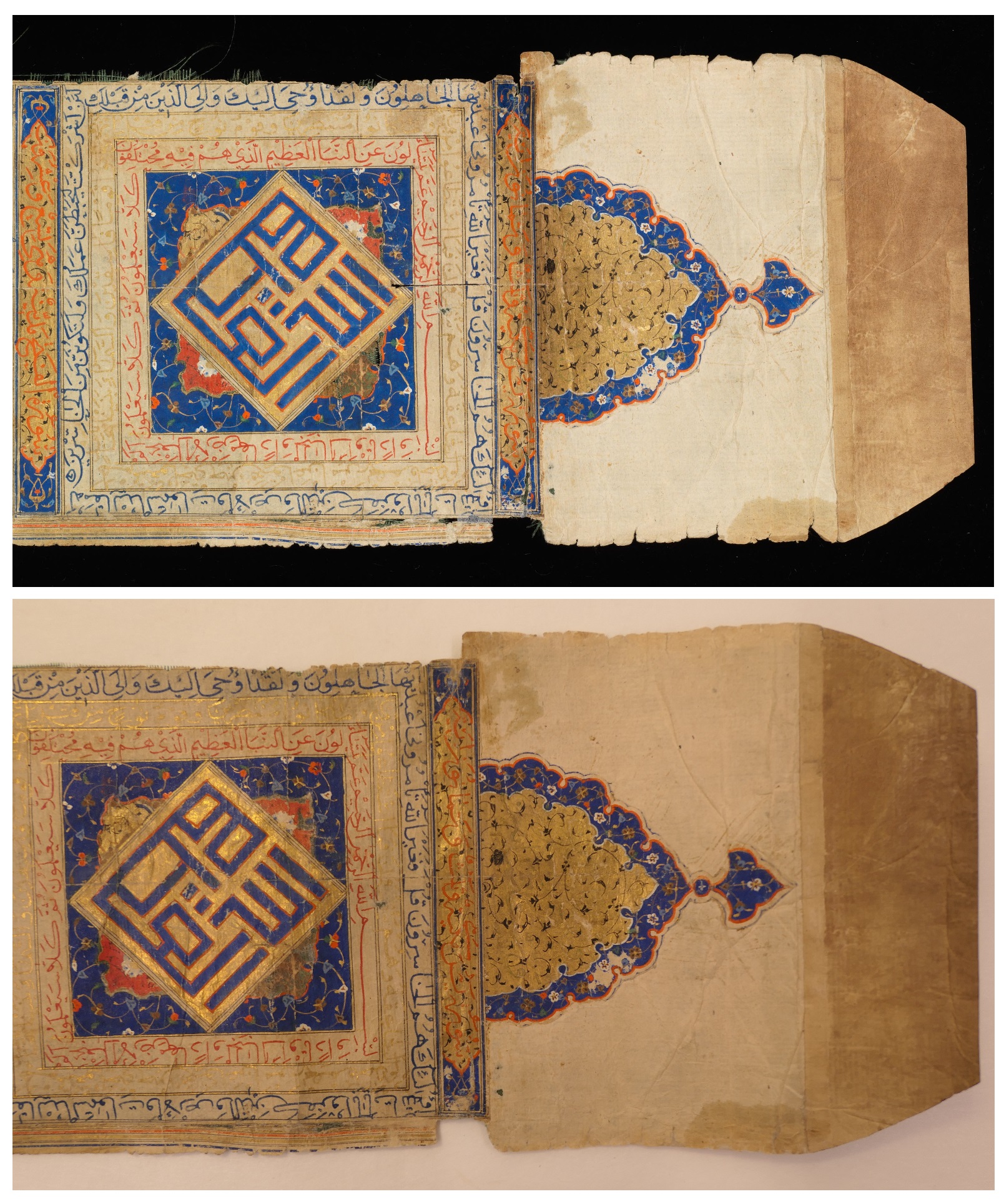

Identification

Le CB 542 date de 1550 (957 AH). Il fut acheté par Martin Bodmer à Londres en 1961, chez Breslauer (cat.93, nr°343). Il s’agit d’un recueil de sourates du Coran, réalisé possiblement pour Soliman le Magnifique. Ses dimensions sont d’env. 12,5 x 970 cm.

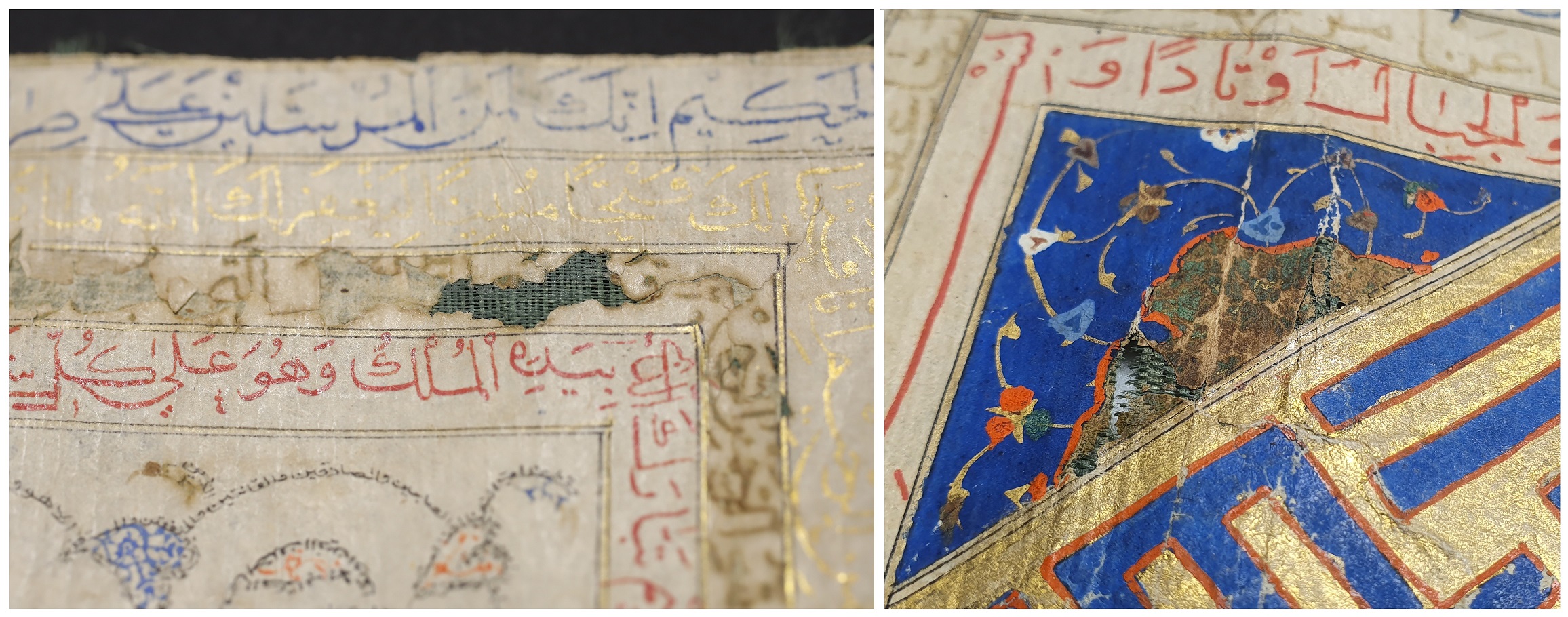

Constat d’état préalable

Le rouleau présente un état de conservation inquiétant, car des altérations évolutives peuvent entrainer des pertes de matières originelles à chacune de ses manipulations.

Les principales altérations sont localisées sur le papier qui présente un brunissement, des déchirures, des perforations et des lacunes localisées à certaines parties du texte écrites en vert – ce sont des dégradations caractéristiques de l’utilisation de pigments verts à base de cuivre. Le papier présente des plis, des déchirures et des lacunes, qui se répercutent notamment sur les éléments colorés (couches picturales, texte calligraphié aux encres et pigments colorés).

L’enroulement très serré du papier doublé de soie a également entrainé des déformations de surface (plis, gondolement). Ces déformations ont pu entrainer des décollements du papier. Elles engendrent également des tensions lors du déroulement et du réenroulement de l’objet, impliquant notamment des tensions sur les zones fragilisées. Les bords de feuilles sont dentelés et la soie est effilochée tout au long du rouleau. L’un des embouts en corne du bâton de support intérieur est désolidarisé.

L’objet nécessite une stabilisation afin d’en permettre la manipulation sans risquer d’autres altérations, et notamment des pertes de matières (texte, papier, soie…). Les interventions permettront notamment la numérisation de l’ouvrage dans son entier et sa valorisation lors d’éventuelles expositions ou recherches.

Étude historico-technique

Le CB542 était conservé dans un étui cylindrique en métal. Il se présente sous la forme d’un rouleau d’environ 12,5 cm de large et d’une longueur de près de 9,7 m. Il est réalisé par l’assemblage de 18 feuilles de papier manuscrites et décorées et de 14 pièces de soies vertes.

Le début du rouleau est renforcé par une bande de cuir brun-rouge collée sur l’extérieur, à la manière d’un rabat. Le dernier lé de soie dépasse (env. 2 cm) et vient s’enrouler autour d’un bâton de bois auquel il est collé. Des embouts en corne finissent de maintenir la feuille.

La soie est une toile de grammage fin, à tissage serré et régulier. Les lés ont été teintés en vert et présentent des teintes proches mais légèrement différentes selon les morceaux.

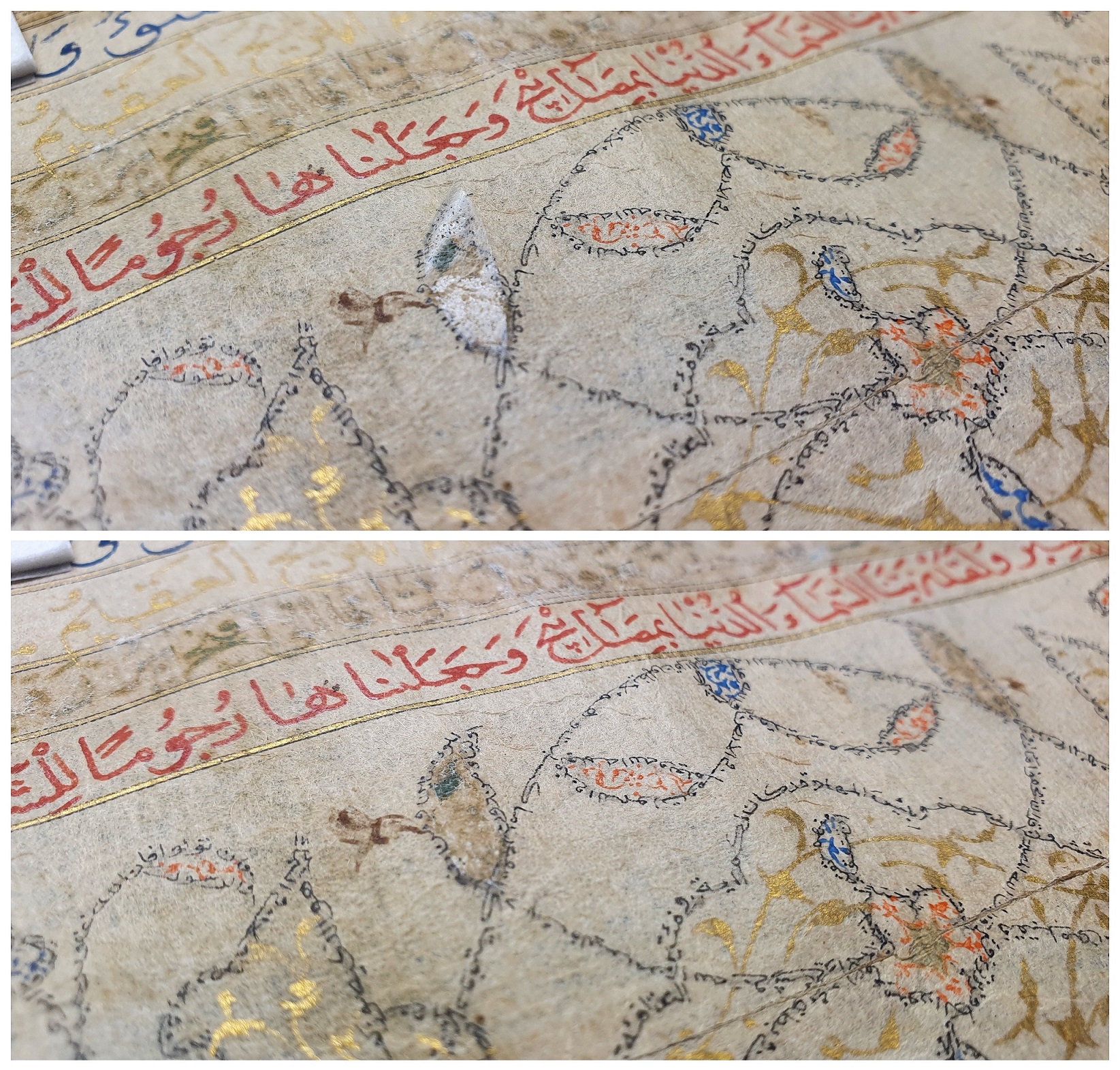

Le rouleau est composé de feuilles de papier beige-crème sur laquelle est réalisée la calligraphie du texte et des médaillons décorés. Le papier utilisé est relativement fin et présente une composition fibreuse homogène. Un apprêt de surface (encollage) léger est discernable en surface avec quelques marques légères de polissage, rendant le papier souple et sa surface légèrement satinée.

Le texte présente une sélection de sourates du Coran, organisées en médaillons finement décorés dans le style persan de la fin du XVIème siècle. Des cartouches rectangulaires contenant les sourates s’intercalent entre des cartouches de forme carrée. L’ensemble est entouré de deux bandes de texte à l’or puis de texte à l’encre bleue, et enfin vers l’extérieur de filets colorés (vert, rouge, or, bleu).

Trente cartouches rectangulaires présentent les sourates sous la forme d’une calligraphie extrêmement fine, reprenant des mots et des motifs fleuris. Un cartouche rectangulaire sur deux se présente sur un tapis de motifs floraux peints à l’or tandis que les autres présentent des fleurs colorées (orange, vert, rose, bleu…). Chaque sourate est entourée, de l’intérieur vers l’extérieur, par un bandeau de texte écrit à l’encre rouge, puis verte, puis or, puis bleue.

D’anciennes interventions sont visibles tout au long du rouleau, tant sur le papier que sur la soie. Des pièces de papier sont visibles sur et sous le papier d’œuvre, notamment au niveau des dégradations créées par l’altération des pigments au cuivre utilisés dans la bordure calligraphiée.

Rapport d’interventions

Les traitements ont été envisagés dans le but de stabiliser les zones de l’objet risquant des altérations rapides et d’en permettre la manipulation en vue de sa numérisation et son exposition. Les interventions réalisées ont notamment permis de redonner une cohérence structurelle à l’objet.

Stabilisation des couches picturales

Une première étape a consisté à dérouler complètement l’objet afin de constater l’ensemble des dégâts. A cette occasion, la stabilité des couches picturales (cartouches rectangulaire et décor du début de rouleau notamment) a été vérifiée afin de limiter toute perte de matière (frottement, déplacement…) lors de la suite des interventions de consolidation des altérations du papier et de la soie. Le rouleau a été réenroulé par le début sur un support en carton temporaire au fur et à mesure de l’avancée de la vérification sous microscope.

Consolidation des papiers

Après un léger dépoussiérage au pinceau, les traitements des papiers se sont orientés vers des interventions minimales permettant de limiter les altérations physico-chimiques en cours, de retrouver une cohérence mécanique et une bonne lisibilité de la feuille. Il a ainsi été décidé de ne pas intervenir sur les tâches et/ou auréoles présentes sur le papier, ni sur les interventions anciennes non problématiques, qui témoignent de son histoire matérielle et n’engendreront pas de dégradations ultérieures.

L’une des altérations majeures de ce rouleau est la détérioration de l’encre verte utilisée pour la calligraphie de la bordure des cartouches et certains décors. Les pigments à base de cuivre sont obtenus par exposition d’une plaque de cuivre à un acide, créant le verdegris (vert-de-gris). Ce produit issu de la corrosion du cuivre entraine, par dégradation intrinsèque et sous l’effet d’une humidité accentuée (collage, environnement…) une réaction autocatalytique d’oxydation et d’hydrolyse acide de la cellulose du papier sous-jacent. Cette altération se traduit par un brunissement du pigment, sa pénétration et la perforation du support. Elle entraine notamment des brisures, des soulèvements et des pertes de matière.

Plusieurs problèmes étaient à considérer pour le traitement de cette altération, qui se retrouve tout au long du rouleau :

- Stabilisation chimique du processus de dégradation

- Stabilisation mécanique de la feuille de papier enroulée

- Lisibilité du texte à consolider

- Unité esthétique de l’ensemble

Les connaissances actuelles concernant la stabilisation des verdegris sur papier restent encore actuellement à l’état de recherches, aucun produit ne permettant d’endiguer le processus d’altération. Des techniques ont toutefois été mises au point et permettent de limiter la propagation de la dégradation. Il s’agit principalement d’utiliser des matériaux et des techniques d’application limitant la propagation des ions cuivre au sein du support.

En 2019, nous avions eu l’occasion d’aller nous former à ces techniques auprès de Kristine Rose-Beers et Julia Poirier à l’atelier de la Chester Beatty Library. A la suite de cette expérience, des papiers pré-encollés ont été fabriqués : des papiers japonais de différents grammages (Berlin tissue, RKOO, RKO, RK1, RK2, RK17) ont été teintés à l’acrylique puis appliqués sur une base d’adhésif (mélange Méthocel® A4M /amidon de blé). Une fois sec, le papier est découpé à la taille souhaitée puis appliqué sur la zone à consolider et réactivé par un apport très léger d’un mélange eau/éthanol (30/70%) à l’aide d’un pinceau fin.

La majorité des interventions sur les textes et les décors à l’encre verte a été réalisée à l’aide d’un papier Berlin Tissue de 2g/m2 préencollé, non teinté, qui a permis à la fois une consolidation efficace des zones dégradées tout en laissant une bonne lisibilité des textes sous-jacent.

Une cartographie par typologie d’interventions a été réalisée sur tablette numérique au fur et à mesure de l’avancée du travail. Chaque altération a fait l’objet d’une consolidation à l’aide d’un papier préencollé au grammage adapté. Les lacunes qui ne présentaient pas de risque de dégradation progressive n’ont pas été comblées.

Stabilisation de la soie de doublage

La soie verte qui double le papier calligraphié présente des effilochages sur les bords de feuille, des décollements localisés et quelques petites lacunes. Elle est également mise à nue lors de lacunes du papier. Certaines lacunes problématiques ont été comblées à l’aide des papiers préteintés et préencollés d’épaisseur supérieure et une légère mise au ton a été réalisée à l’aquarelle. L’embout en corne a été recollé à la colle de poisson sur le bâton d’enroulement.

Conditionnement

L’enroulement extrêmement serré du papier doublé de soie a créé des déformations importantes. Afin de réduire ces cisaillements, il a été choisi de placer un rouleau de renfort autour du bâtonnet de support original et d’apporter un rouleau de support supplémentaire pour les manipulations futures. Une boite de conservation est réalisée pour protéger l’ensemble.

Prochaines étapes

Les interventions de conservation-restauration de cet objet ont permis de stabiliser ses matériaux et dégradations intrinsèques. La numérisation complète de l’objet en haute définition va ainsi pouvoir être réalisée. Cet ouvrage reste toutefois un objet patrimonial unique, ancien et fragile. Il doit être manipulé avec grand soin. La manipulation de cet objet sera donc restreinte à son exposition au public et à la recherche codicologique spécialisée. Sa consultation sera privilégiée sous format numérique, accessible à tous grâce à la plateforme en ligne.

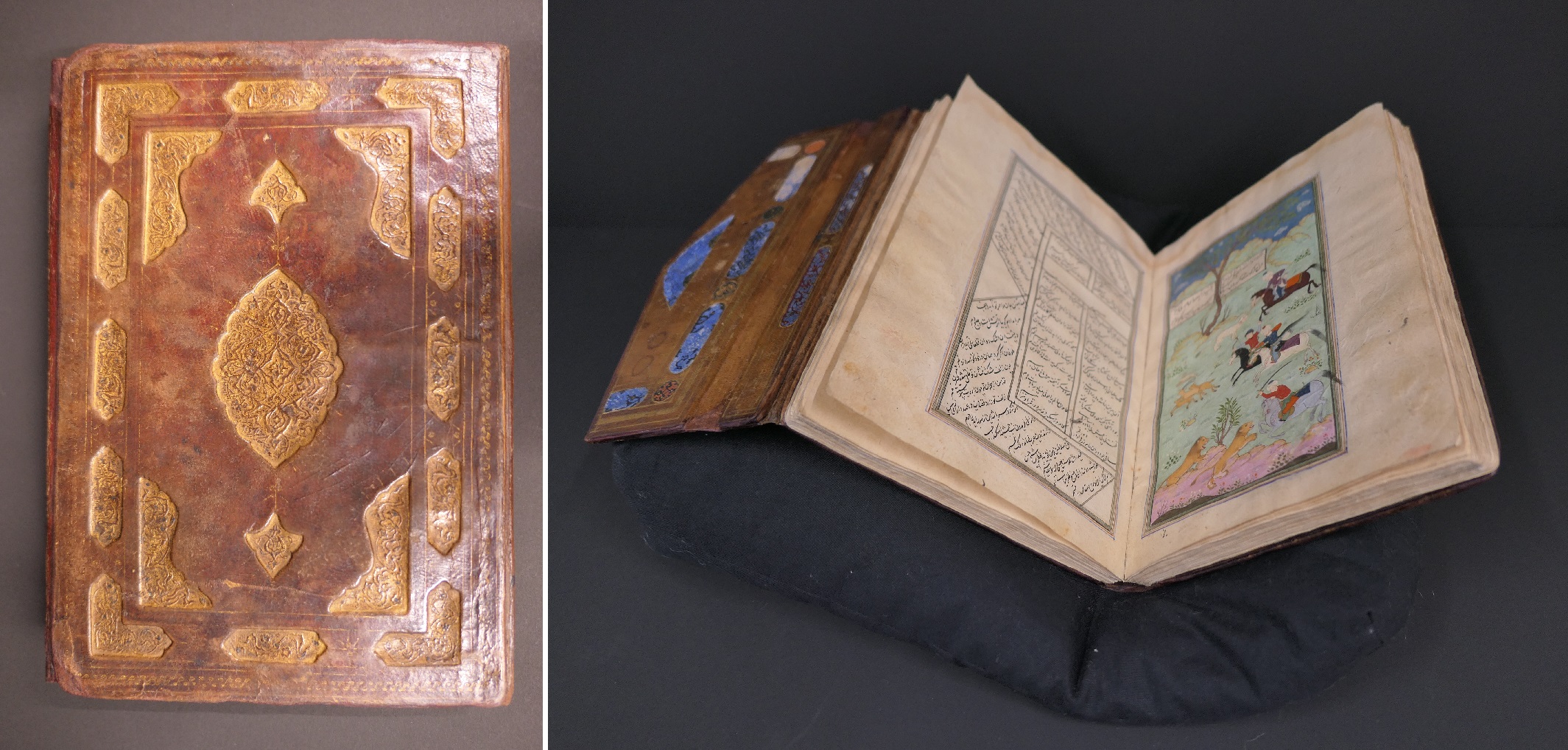

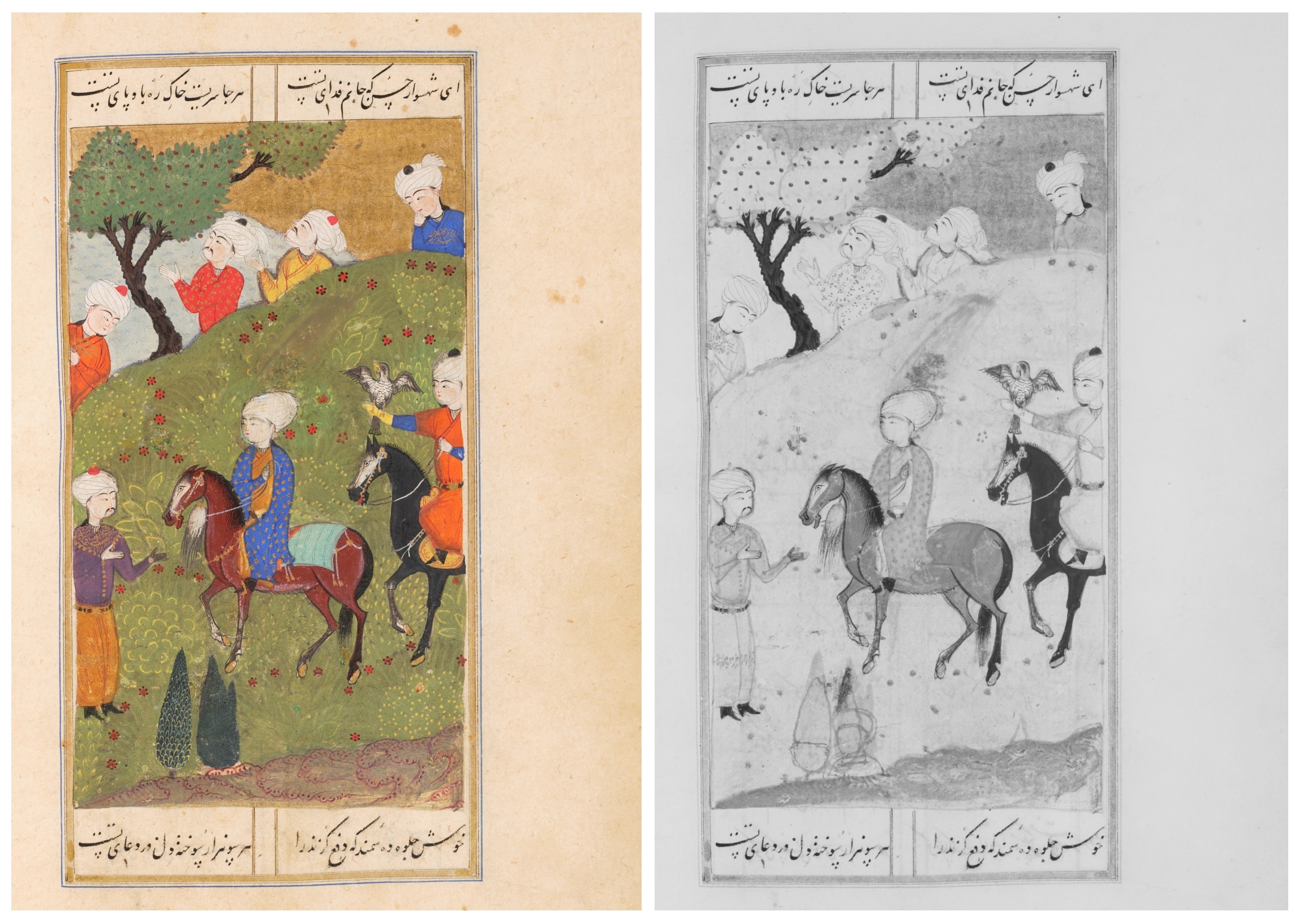

Identification

Provenant de Boukhara (aujourd’hui en Ouzbékistan) et acheté par Martin Bodmer en juillet 1964 auprès de Sotheby’s Londres, le CB 501 fut composé en 1559 de notre calendrier. Il contient une sélection des Cent sentences d’Ali, paroles attribuées à Ali Ibn Abi Talib (4èeme calife, beau-fils de Mohammad). Il fut copié par Jalal-Ibn-Muhammed, et enrichi des miniatures de Bihzad Ibn Mansur. Pour le texte, Jalal-Ibn-Muhammed a utilisé l’écriture Nastaliq, un style calligraphique très répandu pour l’alphabet arabo-persan, tandis que pour les titres il a utilisé l’écriture calligraphique arabe commune Nasḫī. Les six miniatures en pleine page, auxquelles l’or a donné du relief, furent ajoutées dans le second ou troisième quart du XVIIème siècle.

Ce manuscrit arabo-persan, à titulature et sens de lecture arabe, est composé de 42 pages (21 feuilles avec numérotation de 1 à 21 sur les coins supérieurs des pages gauches). Ses dimensions sont : 33,4 x 22,1 x 1,7 cm.

Constat d’état préalable

L’ouvrage présente un état de conservation inquiétant. Les feuillets et la reliure sont largement dégradés et fragilisés, engendrant un risque élevé d’altérations et de pertes de matière à chaque manipulation. Le manuscrit ne peut pas être exposé en l’état.

Reliure

La couvrure présente des taches et salissures de surface diverses. Le décor peint à l’or est partiellement effacé. Les pièces de cuir sont abrasées, parfois légèrement lacérées, soulevées ou arrachées. Les chants, les coiffes, les coins sont émoussés. La pièce de cuir du dos est partiellement soulevée dans la zone de la coiffe inférieure, côté plat supérieur. Deux onglets en cuir épais rouge servent de charnière intérieure ; ils sont très rigides et créent des tensions importantes sur les feuillets liminaires. La colle d’apprêture au dos de l’ouvrage, dépassante et devenue brune, contraint l’ouverture des feuillets. La couture est cassée en de multiples endroits.

Corps d’ouvrage

L’ouvrage présente des taches et salissures diverses. Des auréoles sont visibles sur les bords des pages, notamment vers la tranche de queue, et ont pu créer un affaiblissement du support papier et des mouvements de la technique graphique. Le papier présente de nombreuses fragilisations, abrasions, plis, déchirures et lacunes, notamment aux bords de pages. Les feuillets liminaires se désolidarisent partiellement de la couvrure au niveau de la charnière de cuir. Quelques trous d’envols anciens sont visibles vers les fonds de cahiers.

L’intérieur des fonds de cahier est renforcé d’un papier fin qui crée des tensions et des zones de ruptures dans le papier original. Ces onglets de papiers sont souvent déchirés et parfois lacunaires. De nombreux débordements de colles sont visibles, particulièrement sur les bifeuillets liminaires.

Les encadrements des parties calligraphiées ont été notamment réalisés au verdegris (couleur à base de verts de cuivre) et présentent des dégradations caractéristiques. Les encadrements au verdegris du verso de l’enluminure ont oxydé le papier de support et commencent à transpercer le dessin. Une fragilisation importante est visible sur les encadrements des zones calligraphiées et se traduit par de nombreuses ruptures du papier notamment près des fonds de cahiers, zones subissant les plus grandes tensions à l’ouverture. Les couches picturales des peintures et des calligraphies présentent des craquelures, des fissures, des soulèvements et des lacunes. Le mouvement des feuillets à chaque consultation est un risque de perte immédiate de matière originelle.

Étude historico-technique

Bloc texte

Les feuillets sont chacun composés de deux feuilles de papier couleur beige-crème décorées et contrecollées. Les marges ont été décorées à l’aide d’un semi moucheté violacé (carthame des teinturiers ?) et de motifs floraux appliqués au pinceau avec de l’or à la coquille. Le frontispice du texte et les quatre peintures en grisaille (deux en début et deux en fin d’ouvrage) sont entourés d’un riche encadrement peint et doré à motifs floraux.

Les calligraphies très élaborées et les six pages à miniatures historiées (1v, 2r, 9v, 16v, 20v, 21r) sont réalisées aux encres, pigments et ors, selon des combinaisons de couches picturales opaques et de lavis d’encres et de pigments/colorants (noir, bleus, verts, rouges, roses, violets, oranges, jaunes) et d’ors en relief sur bol.

D’anciennes pièces de renforts en papiers, de qualité et épaisseurs diverses, souvent retouchées, ont été apposées sur les feuillets (bords de pages, coins, encadrements décoratifs…). Les réparations colorées semblent anciennes et sont souvent d’aspect similaire à l’original (couleurs, techniques) – elles sont très peu visibles.

Reliure

La reliure est constituée d’une reliure en plein cuir brun, coupée et reprise dans la structure actuelle avec des ajouts de pièces de cuir rouge (chèvre) plus tardifs (deux pièces pour le chant inférieur du plat supérieur, deux pièces de dos, un onglet de charnière intérieure pour chaque plat).

La couture, sans supports ni perçages visibles, passe dans chaque bifeuillet ; elle est réalisée avec un fil écru (lin ?) relativement épais. Le dos a été largement encollé ; le film de colle est épais, cassant et semble correspondre à l’utilisation d’une colle protéinique.

Rapport d’intervention

Les traitements envisagés ont permis de stabiliser physiquement et chimiquement les matériaux constitutifs de l’ouvrage. Un équilibre visuel a été recherché entre les dégradations irrémédiables, les traces des anciennes interventions et ce nouveau traitement.

Démontage des feuillets

Les onglets de cuir dans les charnières intérieures engendrant des tensions et des dégradations sur le premier et le dernier feuillet, et le corps d’ouvrage étant par ailleurs décollé du dos en cuir, il a été décidé de désolidariser le bloc texte de la couvrure. Cela permettait notamment un accès facilité à l’intérieur du corps d’ouvrage, dont les feuillets présentaient des fragilités importantes dans les techniques graphiques (couches picturales, ruptures du papier dues au verdegris).

Afin de permettre le traitement des feuillets, il a été décidé de retirer les fils de couture et de débrocher l’ouvrage (pas de supports de couture). Les résidus de colle ont été retirés mécaniquement, à sec et avec l’aide de cataplasmes de méthylcellulose lors des traitements de consolidation des bifeuillets.

Stabilisation des peintures

La vérification de la stabilité des couches picturales (peintures, calligraphies, encadrements) s’effectue sous microscope (x50). Un pinceau de très petit calibre est utilisé pour tester la cohésion intrinsèque (éventuelle pulvérulence due à un manque de liant dans la couche picturale) et la bonne adhésion de la couche picturale au support papier. La stabilisation de la couche picturale craquelée, soulevée, lacunaire est réalisée par insertion au pinceau et de manière très localisée d’une solution aqueuse de 0.5% de Méthocel® A4M (méthylcellulose), avec réduction préalable de la tension superficielle de la surface par apposition d’éthanol absolu. Le traitement est répété sur la zone lorsque nécessaire.

Consolidation des papiers

Après un léger dépoussiérage au pinceau, les traitements des papiers se sont orientés vers des interventions minimales permettant de limiter les altérations physico-chimiques en cours, de retrouver une cohérence mécanique et une bonne lisibilité des pages. Il a ainsi été décidé de ne pas intervenir sur les nombreuses tâches et/ou auréoles présentes sur les feuillets, ni sur les anciennes consolidations (comblements, onglets des fonds de cahiers…), qui témoignent de son histoire matérielle et n’engendreront pas de dégradations ultérieures.

Chaque altération a fait l’objet d’une consolidation à l’aide de colle d’amidon de blé et parfois de papiers japonais de différents grammages pré-teintés selon le besoin.

Les dégradations dues à l’oxydation de la cellulose par la réaction des pigments au cuivre (verdegris) utilisés dans les techniques de peinture persane se caractérisent par des décolorations, des brunissement et des ruptures de la structure du papier.

Les processus de dégradation s’accentuant sous l’effet de l’humidité, des techniques de consolidation ont été mises au point spécifiquement pour répondre à ces problématiques. Des bandes de papier japonais préencollées sont découpées à la largeur souhaitées et réactivées pour collage sur la zone endommagées à l’aide d’un pinceau légèrement humidifié d’un mélange eau/éthanol.

Cette technique a permis de redonner résistance et souplesse à chacune des pages et permet la manipulation de l’ouvrage sans risque d’aggravation des zones de déchirure. Les différentes consolidations du papier ont été effectuées en parallèle sur les différents bifeuillets démontés.

Traitement du dos

Afin de soutenir le dos sans ajouter de nouvelles couches de collages une seconde couche de ce papier est cousue autour du dos, dans le premier et le dernier bifeuillet. Cette technique permet une mobilité des feuillets, et le remboitage dans la couverture sans collage contraignant de la couture.

Traitement de la couvrure

La couverture se compose de plats en cartons feuilletés, recouverts de cuirs rouge et brun (extérieur et remplis) et vert olive (doublures) avec dorures. Les feuilletons de carton des plats ont été recollés par apport de colle d’amidon de blé entre les feuilles de papier et maintenus en forme sous pression pendant le séchage.

Dans la charnière, sous les onglets de cuir rouge, les feuilletons de carton ont été séparés mécaniquement pour préparer la couverture au remboitage du bloc texte. L’apprêture dépassante a ainsi été insérée dans l’épaisseur des cartons des plats et le dos a été recollé à la colle d’amidon de blé. Des consolidations des déchirures et des comblements des coiffes ont été réalisés avec différents grammages de papiers japonais préteintés (RK2, RK17 ; amidon de blé).

Prochaines étapes

Les interventions de conservation-restauration de cet ouvrage ont permis de stabiliser ses matériaux et d’en renforcer la structure. Il est conservé dans une boite en carton de conservation réalisée sur-mesure. La numérisation complète de l’objet en haute définition va ainsi pouvoir être réalisée. Cet ouvrage reste toutefois un objet patrimonial unique, ancien et fragile. Il doit être manipulé avec grand soin, à la fois pour protéger les pages enluminées, les matériaux de couvrure et les zones mobiles de la reliure. La manipulation de cet objet sera donc restreinte à son exposition au public et à la recherche codicologique spécialisée. Sa consultation sera privilégiée sous format numérique, accessible à tous grâce à la plateforme en ligne

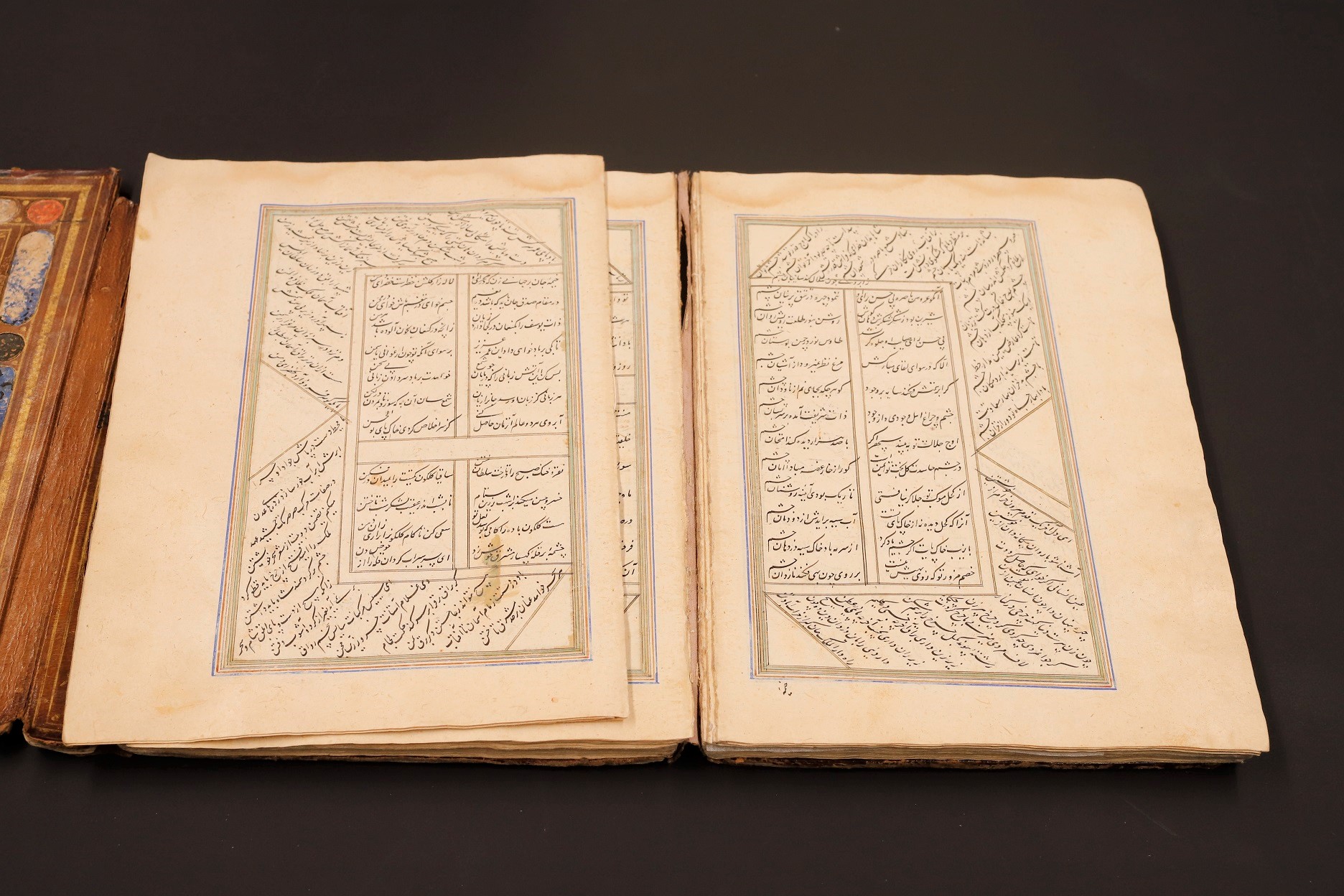

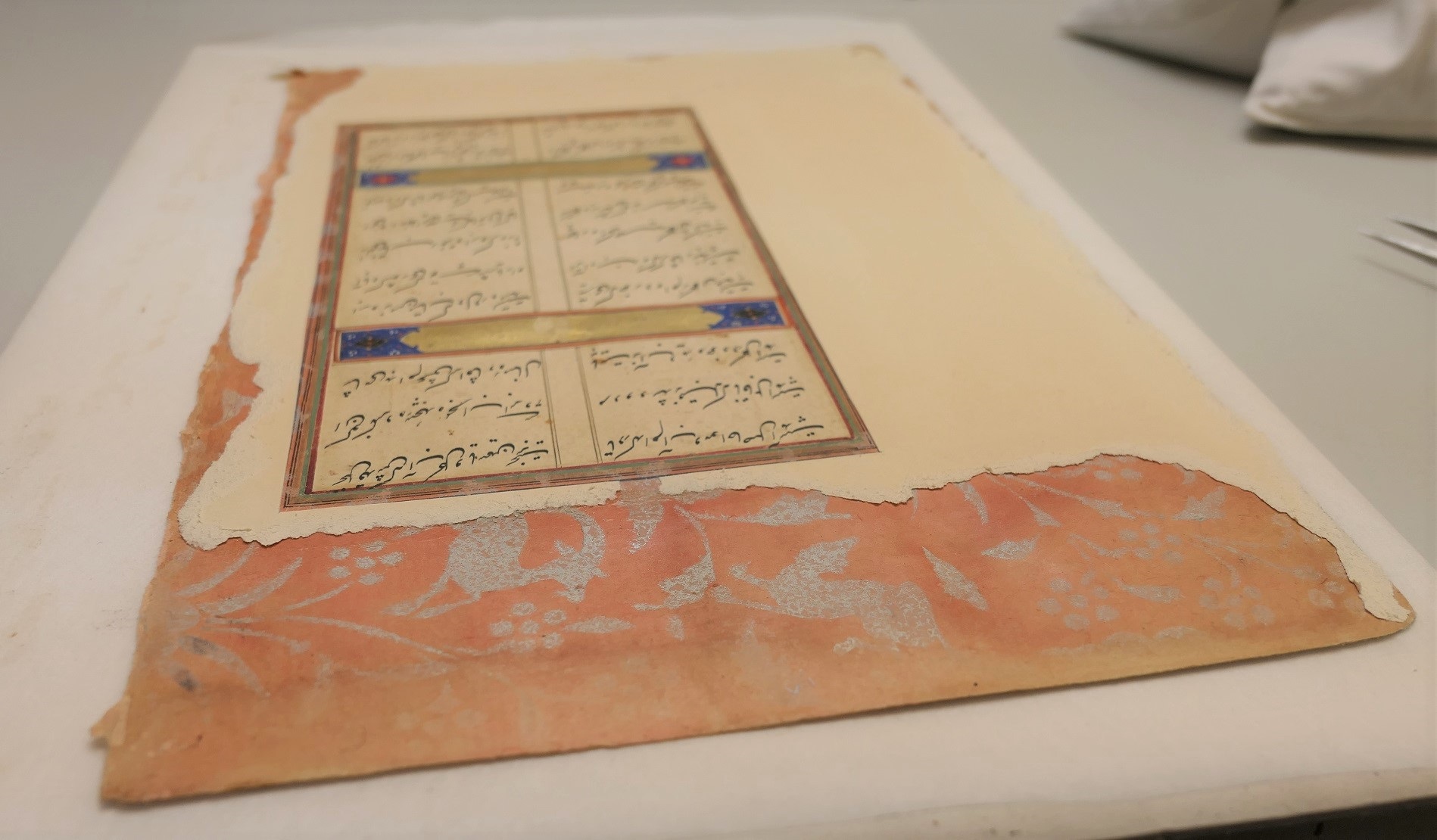

Identification

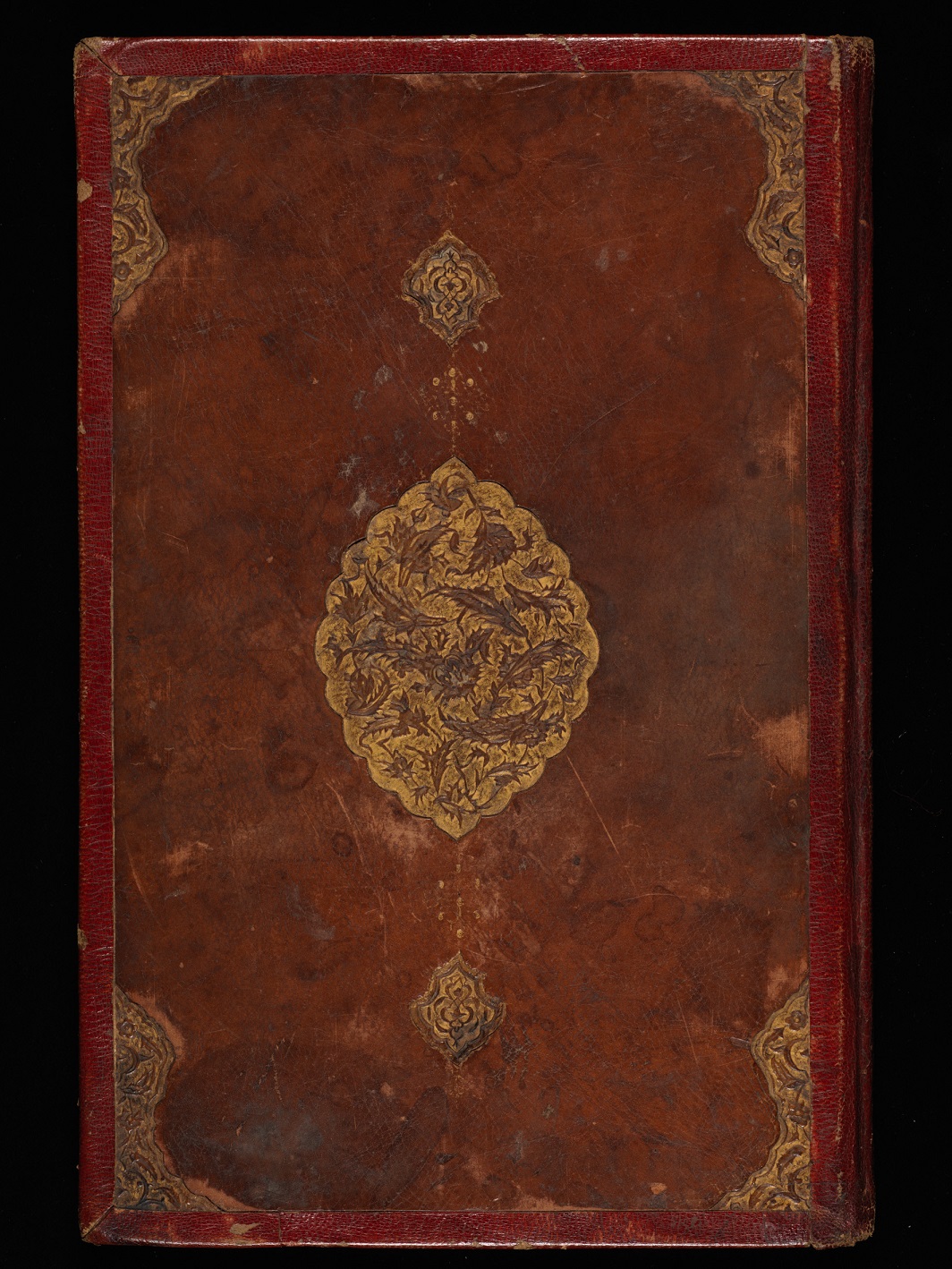

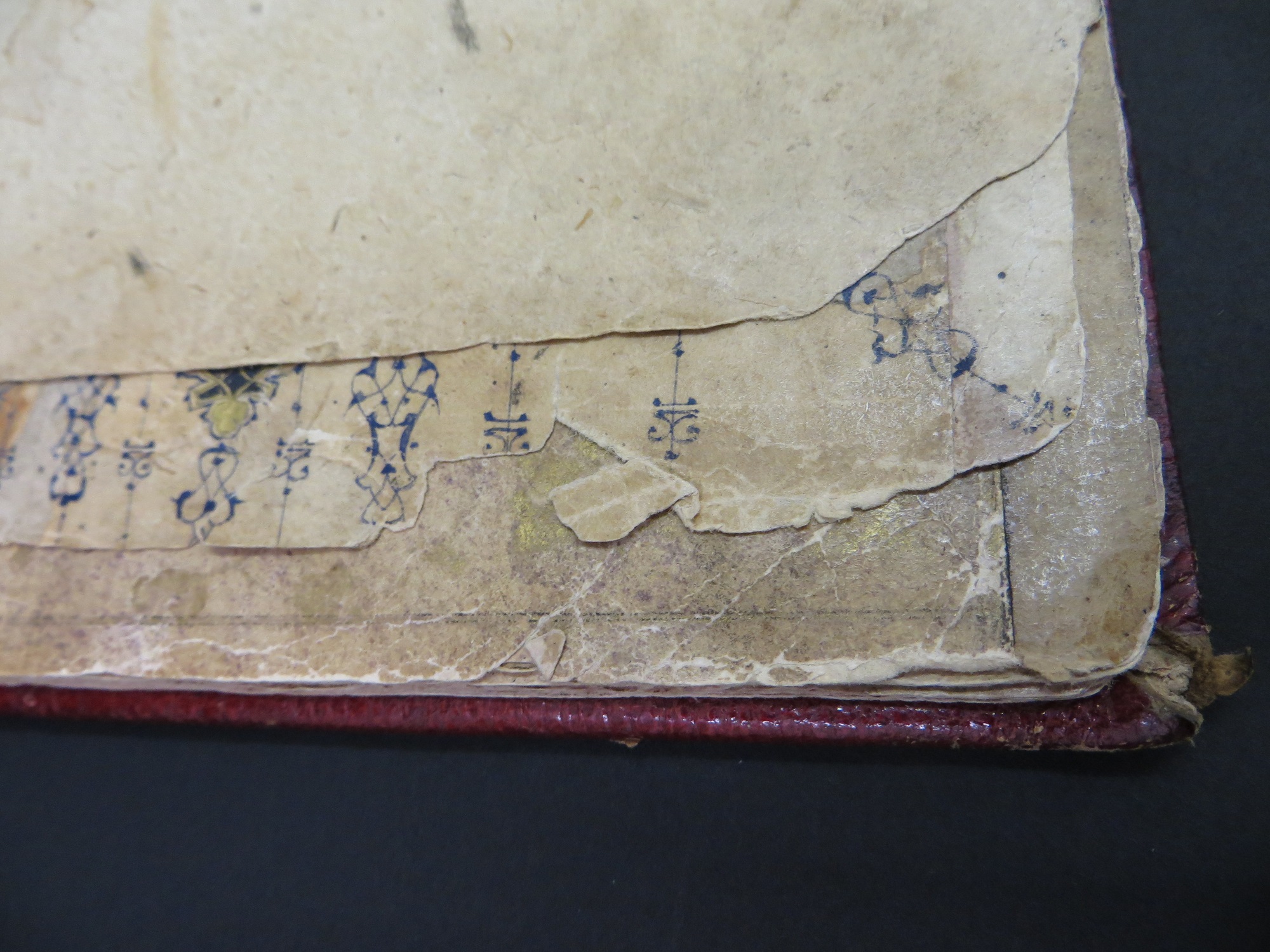

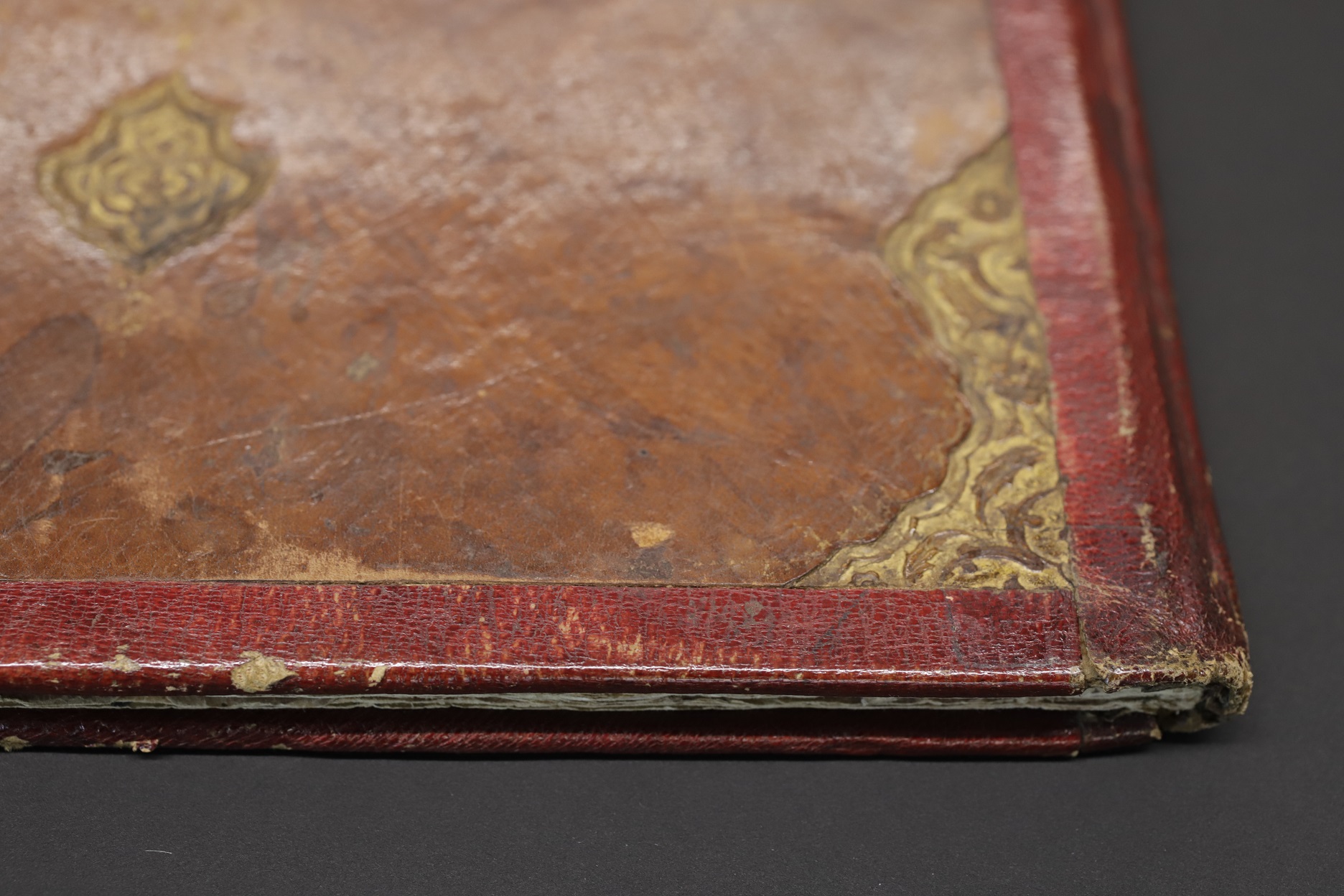

Sous la côte CB 507 se cache un recueil des œuvres poétiques Divan de Nur Eddin Abd el Rahman Djami. Il date de 903 H, ou août 1497 dans notre calendrier. Ce manuscrit persan, au sens de lecture de droite à gauche, est rédigé en calligraphie en nastaliq par Mohamed Fakhreddin Ahmed. Ses dimensions sont : 24,5 x 17,4 x 4,5 cm.

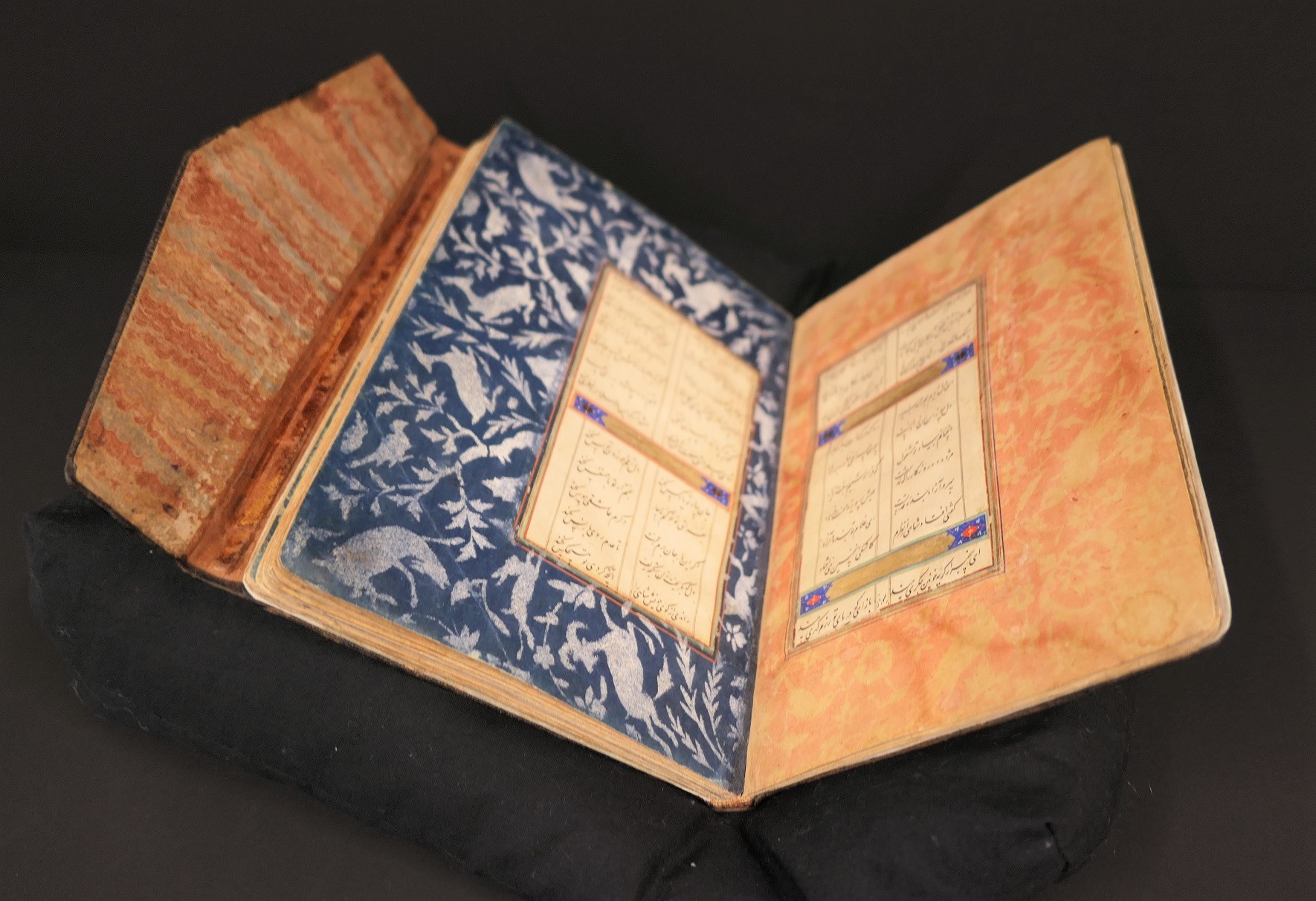

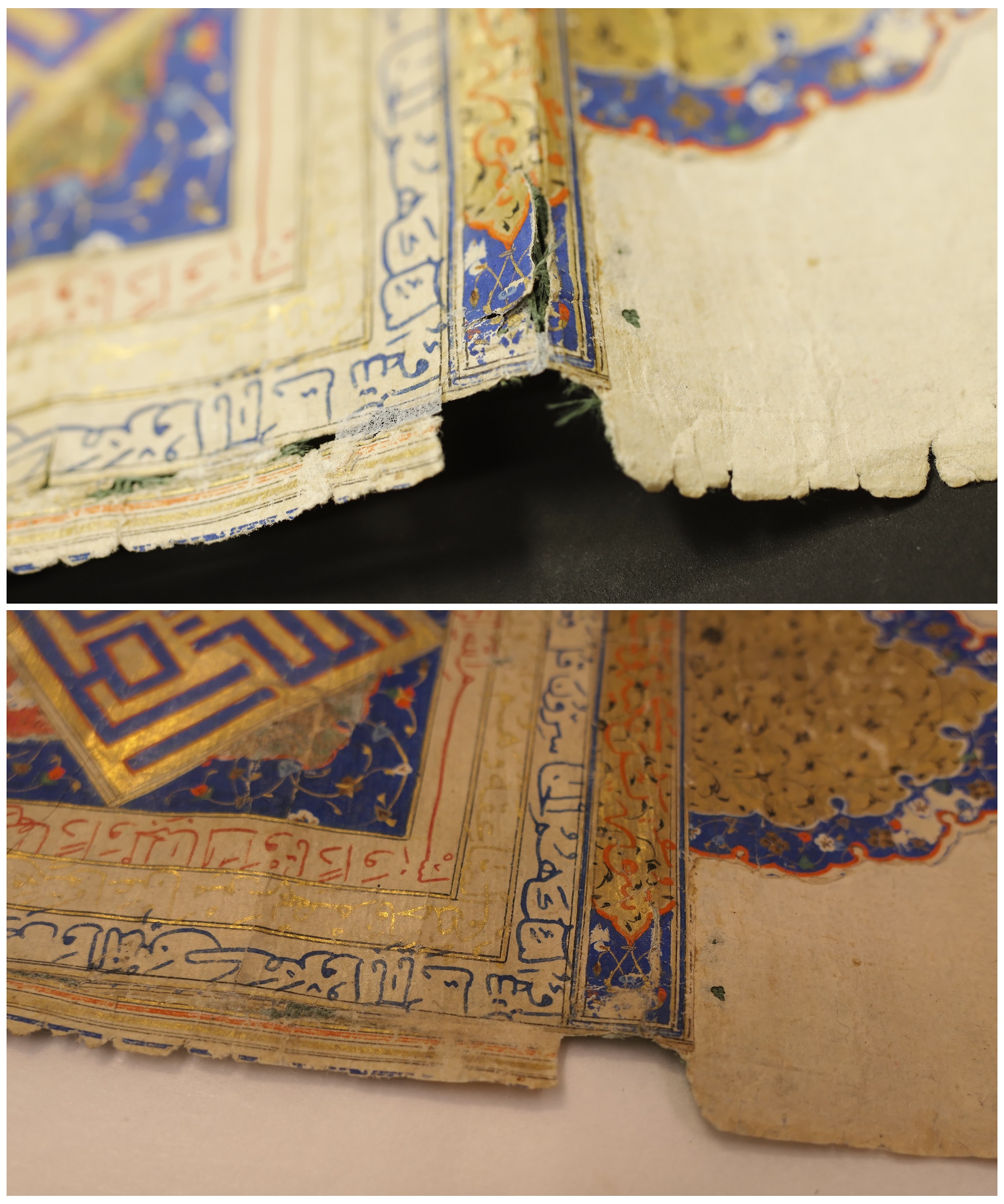

L’ouvrage se compose de 263 feuillets, calligraphiés sur papier beige et présentant une double page de titre enluminée et onze pages à peintures. Il est relié dans une reliure à rabat de type persane, dorée et avec des doublures en cuir filigranées.

Constat d’état préalable

Les feuillets présentent un léger empoussièrement généralisé, quelques déchirures et lacunes du papier et des tâches ponctuelles. Les peintures présentent des craquelures, des soulèvements et des lacunes nécessitant une vérification de la stabilité de leurs couches picturales.

D’anciennes interventions sont visibles sur l’ensemble de l’ouvrage : papiers de renforts sur les feuillets et dans les fonds de cahier ; fils de couture de couleurs différentes ; ajouts d’onglets en cuir dans les charnières ; consolidation au cuir de la couverture (rabats, chants, nouveau dos…) avec reprise des dorures.

La structure reliée présente des altérations problématiques :

- La couture et l’apprêture semblent rompues en de multiples endroits, engendrant une désolidarisation partielle ou totale de nombreux cahiers et une perte de tenue du corps d’ouvrage.

- Les tranchefiles sont lacunaires et leurs fils sont rompus et s’effilochent.

- Les onglets en cuir appliqués dans les charnières engendrent de fortes tensions sur les feuillets liminaires, et notamment sur le feuillet de la page de titre enluminée.

- Des soulèvements et des pertes sont visibles dans les doublures filigranées. Le cuir de la couverture est abrasé, déchiré et lacunaire par endroit, notamment en tête et en queue des parties mobiles du rabat.

L’ouvrage nécessite une stabilisation afin d’en permettre la manipulation sans risquer d’autres altérations, et notamment des pertes de matières (couche picturale, cuir…). Les interventions permettront notamment la numérisation de l’ouvrage dans son entier et sa valorisation lors d’éventuelles expositions ou recherches.

Etude historico-technique

Papiers

Les feuillets sont composés d’une feuille de papier beige-crème sur laquelle est réalisée la calligraphie du texte. Le papier utilisé est moyennement épais et présente une composition fibreuse relativement homogène avec parfois quelques amas fibreux et des fibres bien visibles en surface.

Un apprêt de surface (encollage) léger est discernable en surface avec quelques marques légères de polissage, rendant le papier souple et sa surface légèrement satinée.

Les poèmes sont calligraphiés au calame sur deux colonnes dans réparties dans un encadrement coloré. L’encre du texte a été appliquée au calame ; elle est très sensible à l’eau.

Les titres sont implémentés à l’encre or, bleue ou noire et des rehauts d’or sont visibles. Une réclame est visible à l’encre noire, en bas au verso de chaque feuillet.

La double page de frontispice comporte des parties centrales composées de sept lignes de texte mises en valeur par un contour en nuage sur fond doré ainsi que des cartouches dans des encadrements à motifs floraux sur fond bleu. Les motifs sont rehaussés de pointes de couleurs (vert, orange, noir, bleu, blanc, rose…).

Peintures

L’ouvrage comporte onze miniatures peintes. Les couleurs employées sont nombreuses et variées (rouges, roses, verts, bleus, blanc, violet, or…), appliquées en lavis et opaques.

Des photographies en infrarouge ont permis de déceler des dessins sous-jacents et repentirs.

Reliure

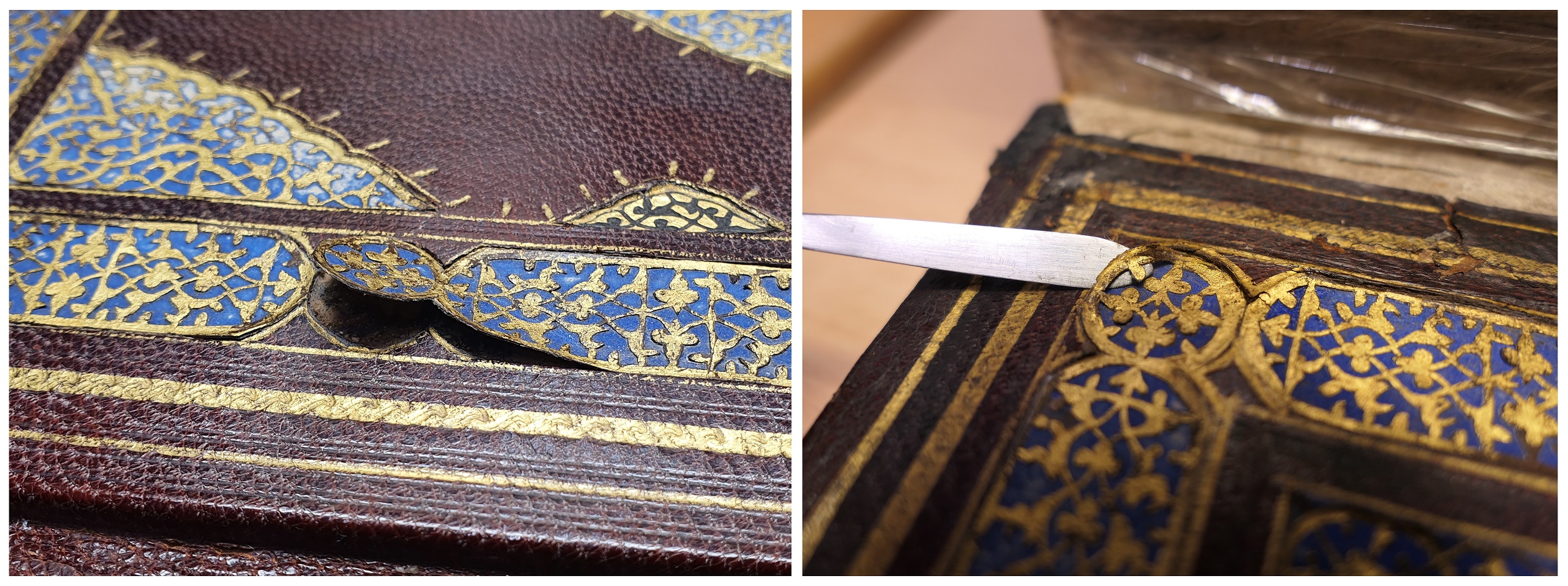

La reliure se compose de deux plats de carton avec un rabat triangulaire en continuité du plat inférieur. L’ensemble est recouvert d’un cuir brun-noir de bonne qualité. Un décor doré à grandes plaques, caractéristiques des reliures persanes du XVIe siècle, a permis le décor des plats et du rabat (extérieur).

A l’intérieur, les doublures des plats et du rabat sont réalisées en cuir de chèvre brun-rouge. Le même type de décor est réalisé mais dans une technique différente : les motifs sont évidés dans le cuir de la doublure puis rempli d’un cuir filigrané dont les motifs ont été très finement découpés et collés sur un fond coloré.

La reliure a fait l’objet de nombreuses réfections par le passé, avec notamment le remplacement du dos en cuir noir. Certains éléments sont décollés (filigranes de cuir) ou lacunaires (tranchefiles).

Rapport d’interventions

Stabilisation des peintures

La vérification de la stabilité des couches picturales s’effectue sous microscope (x50). Un pinceau de très petit calibre est utilisé pour tester la cohésion intrinsèque (éventuelle pulvérulence due à un manque de liant dans la couche picturale) et la bonne adhésion de la couche picturale au support papier. Chaque couleur est observée et les éventuels traitements sont effectués au fur et à mesure de leur découverte afin de limiter au maximum la manipulation de ces feuillets fragiles et de l’objet dans son entier.

La stabilisation de la couche picturale craquelée, soulevée, lacunaire est réalisée par insertion au pinceau et de manière très localisée d’une solution aqueuse de 0.5% de Méthocel® A4M (méthylcellulose), avec réduction préalable de la tension superficielle de la surface par apposition d’éthanol absolu. Le traitement est répété sur la zone lorsque nécessaire.

Consolidation des papiers

Après un léger dépoussiérage au pinceau, les traitements des papiers se sont orientés vers des interventions minimales permettant de limiter les altérations physico-chimiques en cours, de retrouver une cohérence mécanique et une bonne lisibilité des pages. Il a ainsi été décidé de ne pas intervenir sur les nombreuses tâches et/ou auréoles présentent sur les feuillets, ni sur les interventions anciennes non problématiques, qui témoignent de son histoire matérielle et n’engendreront pas de dégradations ultérieures.

Démontage du dos

La rupture des fils de couture en de multiples endroits, et la désolidarisation consécutive des cahiers, a induit le choix d’un démontage de la couvrure de l’ouvrage. Une fois les charnières libérées des onglets de cuir problématiques, le dos en cuir noir a été soulevé mécaniquement. La couvrure entière a ainsi été désolidarisée du corps d’ouvrage.

Couture et tranchefiles

Les cahiers désolidarisés ont été recousus en utilisant les passages de couture anciens et ancrés au travers d’une nouvelle apprêture en papier. Les fils de couleur anciens ont été repositionnés dans les fonds de cahiers.

Dans les techniques de reliure des manuscrits persans, la stabilisation de la couture passe également par le traitement des tranchefiles qui jouent un rôle structurel en plus d’un rôle décoratif en permettant le soutien du dos lors des ouvertures et de la tourne des pages de l’ouvrage. Les tranchefiles du CB507 datant probablement de l’époque de sa reliure primaire, il n’a pas été envisagé de les retirer pour les remplacer. La stabilisation des broderies et des bâtis permettant de rendre leur cohérence structurelle à ces éléments, le choix esthétique s’est orienté vers une approche minimaliste et en respect avec la patine historique de l’ouvrage. Elles ont notamment été renforcée lors du travail de consolidation de l’apprêture.

La consolidation de la couture et des tranchefiles et l’apport d’une apprêture appropriée ont permis d’apporter maintien et soutien au dos de l’ouvrage à l’ouverture sans tensions mécaniques inopportunes sur les feuillets.

Ancienne réparations de la couvrure

Les réparations anciennes au cuir (qui ont subi les mêmes dégradations que le cuir d’origine) ne posent pas de problèmes de conservation et sont de belle facture, tant techniquement qu’en terme de qualité des matériaux. Il a donc été décidé de ne pas les toucher.

Décors des doublures

Les décors des doublures présentaient des soulèvements au niveau des écoinçons et/ou des ciselures en cuir. Ces éléments ont été stabilisés par collage à la colle d’amidon de riz et pression douce.

Plats et rabat

Les coins et les chants des plats ont été consolidés à l’aide de papiers japonais fin préteintés à l’acrylique. La charnière en cuir du rabat, zone lacunaire particulièrement sollicitée et fragilisée, a été consolidée à l’aide de cuir et de papiers japonais teintés.

Prochaines étapes

Les interventions de conservation-restauration de cet ouvrage ont permis de stabiliser ses matériaux et d’en renforcer la structure. Il est conservé dans une boite en carton de conservation réalisée sur-mesure. La numérisation complète de l’objet en haute définition va ainsi pouvoir être réalisée.

Cet ouvrage reste toutefois un objet patrimonial unique, ancien et fragile. Il doit être manipulé avec grand soin, à la fois pour protéger les pages enluminées, les matériaux de couvrure et les zones mobiles de la reliure. La manipulation de cet objet sera donc restreinte à son exposition au public et à la recherche codicologique spécialisée. Sa consultation sera privilégiée sous format numérique, accessible à tous grâce à la plateforme en ligne.